|

Back

CD et livres: l’actualité d’octobre

10/15/2022

Au sommaire :

Les chroniques du mois

En bref

Face-à-face

ConcertoNet a également reçu

Les chroniques du mois

Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet

Marc Minkowski dirige Robert le Diable Marc Minkowski dirige Robert le Diable

Christian Thielemann dirige Bruckner Christian Thielemann dirige Bruckner

Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction

L’ensemble Canticum Novum L’ensemble Canticum Novum

Oui ! Oui !

Markus Poschner dirige Bruckner

Thomas Dausgaard dirige Bruckner

Karl Böhm dirige Hindemith et Bruckner

Hervé Niquet dirige Haendel

Le chef d’orchestre Thomas Jensen

Vincent Dumestre dirige Le Poème harmonique

Marianne Croux chante Strohl

Jakub Hrůsa dirige Brahms et Dvorák

Malcolm Sargent dirige Vaughan Williams

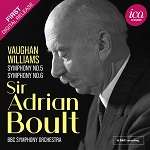

Adrian Boult dirige Vaughan Williams

Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?

François Mardirossian interprète Hovhaness

Markus Poschner dirige Bruckner

Juanjo Mena dirige Bruckner

Le Trio Chausson interprète Mendelssohn

Le Trio Marie Soldat interprète Beethoven et Schubert

Gaétan Jarry dirige Haendel

« Ecrits dans une sorte de langue étrangère »

La soprano Katharina Ruckgaber

Muriel Chemin interprète Beethoven

Musique de chambre de Weinberg

Œuvres de Stefanelli

Cole Porter in Paris

Pas la peine

Markus Poschner dirige Bruckner

Le quatuor vocal Æesthesis

Le Quatuor Chiaroscuro interprète Mozart

Le Quatuor Doric interprète Mozart

May Phang interprète Beethoven

Hélas!

Adám Fischer dirige Brahms

En bref

Fanny vs. Felix : les Mendelssohn se comparent

Katharina Ruckgaber : à qui profite le crime ?

Trio Marie Soldat : encore un peu tendre

Pour Chiara Skerath

Méli‑mélo proustien

Thomas Jensen et ses solistes

D’autres Chants de Bilitis

Noces royales à Saint‑Jean‑de‑Luz

Fanny vs. Felix : les Mendelssohn se comparent

Pour ses vingt ans, le Trio Chausson rend hommage à Fanny Mendelssohn (1805‑1847), disparue la même année que son frère cadet Felix, en mettant en regard leur musique de chambre. Si l’on sait que Felix, rejoignant en cela la volonté de son père, n’a jamais encouragé sa sœur à embrasser une carrière de compositrice, il eut pour elle une proximité et une admiration dont témoigne leur féconde correspondance. C’est précisément au moment où Fanny commence à recueillir ses premiers succès d’estime, avec la publication remarquée de plusieurs lieder en 1846, qu’un accident vasculaire cérébral vient mettre fin à sa courte vie, à seulement 41 ans. Le Trio avec piano (1847) montre combien la compositrice maîtrise la forme, notamment en un premier mouvement tempétueux, magistralement conduit. L’Andante qui suit montre aussi toute la sensibilité de la compositrice, d’une élégance évocatrice et poétique. Il est dommage que l’interprétation un peu sage des Chausson ne bouscule pas davantage cette musique bien troussée en lui donnant davantage de relief. L’excellent violon de Matthieu Handtschoewercker, qui a remplacé Philippe Talec en 2018 (voir son dernier disque Haydn/Hummel avec le Trio en 2015), donne pourtant un élan altier bienvenu, au service de cette interprétation qui privilégie un beau son, trop souvent uniforme. Le Premier Trio (1839) de Mendelssohn poursuit sur cette veine un rien trop doucereuse, même si le Finale montre les Chausson à leur meilleur, se régalant des joutes entre pupitres en un rebond revigorant (Mirare MIR594). FC

Katharina Ruckgaber : à qui profite le crime ?

Voici un album de lieder « à thème », puisqu’il semble que ce soit une condition aujourd’hui pour leur trouver des acquéreurs. Celui‑ci, le premier récital du soprano allemand Katharina Ruckgaber (né en 1989), en a même plusieurs. Les lieder sont classés par thème, même si le thème n’en comporte qu’un. De toute façon, le classement est arbitraire tout comme l’est le titre de l’album, « Love and Let Die », qui, d’après la note d’intention de l’interprète, fait tourner sa recherche thématique autour du crime et des meurtriers. Le programme paraît à première vue intéressant, avec un panorama allant de Mozart à Bruno Walter (le lied Vorbei, « orphelin » dans la sous‑catégorie « Von Wegen! ») avec des incursions chez Eisler, Berio, Heinrich von Herzogenberg, Schoeck et Weill. Hélas ! la typologie vocale de Katharina Ruckgaber ne permet pas de donner toute sa variété à cet éventail de styles. Elle a une voix dont les aigus très puissants donnent la seule tonalité à l’ensemble. Même chez des compositeurs comme Brahms ou Weill, chez qui on attendrait un timbre plus corsé dans le médium, on reste dans une monochromie qui confine vite à la monotonie. La diction en souffre passablement. La Sequenza III de Berio réveille un peu l’auditeur en fin de programme mais, là encore, des aigus percutants ne suffisent pas. On a connu tellement mieux avec sa dédicataire Cathy Berberian... L’accompagnement de Jan Philip Schulze, très en retrait, n’apporte que peu de soutien à sa chanteuse dans la recherche de couleurs (Solo Musica SM 405). OB

Trio Marie Soldat : encore un peu tendre

Fondé en 2017 par trois musiciens basés à Amsterdam, le Trio Marie Soldat tire son nom de la violoniste autrichienne virtuose, élève de Joseph Joachim. C’est tout naturellement que l’on retrouve pour leur premier disque un programme consacré aux deux plus grands compositeurs vivant à Vienne au début du XIXe siècle en la personne de Beethoven et Schubert. Si le Sixième Trio (1808) de Beethoven ne fait pas partie des plus célèbres de son auteur, il appartient pourtant à une période d’inspiration féconde, entre la Cinquième et la Sixième Symphonie. S’il faut un peu de temps pour s’habituer à la verdeur des sonorités sur instruments d’époque du Trio Marie Soldat, particulièrement le violoncelle sombre de Marcus van den Munckhof, on aime la respiration équilibrée du phrasé, qui donne beaucoup de fluidité au discours dramatique d’ensemble. Malgré quelques détails intéressants au pianoforte de Keiko Shichijo, la virtuosité attendue en certains passages manque parfois, du fait du violon un rien trop timide de Cecilia Bernardini. C’est plus marquant encore avec le Second Trio (1827) de Schubert, qui manque de brio et de transparence aérienne. Peut‑être aurait-il fallu, pour un premier disque, s’attaquer à des ouvrages moins courus, par exemple des trios de Haydn, Hummel ou Pleyel (Linn CKD 631). FC

Pour Chiara Skerath

Partenaire régulier de l’éditeur Château de Versailles Spectacles, avec lequel il a gravé de nombreux disques depuis 2017, Gaétan Jarry (né en 1986) s’attaque cette fois à la musique de Haendel avec un programme très bien conçu, qui alterne motets et concertos pour orgues. Immense virtuose à l’orgue, Haendel composa une quinzaine de concertos avec orchestre, qui servaient la plupart du temps d’intermèdes pendant les entractes de ses oratorios. On aurait pourtant tort de les négliger, tant ceux‑ci regorgent de vivacité mélodique et d’esprit. Il est toutefois dommage que Gaétan Jarry ne soit aussi appliqué dans son jeu, beaucoup trop sage. Les amateurs de lisibilité et de clarté seront comblés par cette lecture, qu’il faudra toutefois savoir dépasser pour approfondir toute la richesse de ces concertos, notamment au niveau rythmique. Fort heureusement, libéré du clavier, Jarry semble plus à son aise en tant que chef accompagnateur, ce qui bénéficie à ses joutes aériennes avec les envolées de Chiara Skerath (née en 1988) : très en voix dans la virtuosité, la soprano suisse surprend plus encore dans la tendresse étreignante, audible dans plusieurs parties du Saeviat tellus inter rigores (un bijou). On peut d’ores et déjà retrouver le chef français et son Ensemble Marguerite Louise dans un nouveau disque, consacré aux Chandos Anthems de Haendel, toujours chez le même éditeur (CVS049). FC

Méli‑mélo proustien

De nombreux disques se sont intéressés à Proust, mélomane, ami de musiciens et père de Vinteuil, le compositeur d’A la recherche du temps perdu, dont la fameuse Sonate (davantage que le Septuor) a fait couler beaucoup d’encre et beaucoup de notes (voir notamment ici, ici, ici, ici et ici). Dès lors, comment un éditeur nommé Elstir ne marquerait‑il pas le centenaire de la mort de l’écrivain ? Après « Marcel Proust, une vie en musiques » (et plusieurs autres parutions, dont l’une consacrée à Mahler), voici donc « Ecrits dans une sorte de langue étrangère », un livre‑disque de belle facture conçu par la pianiste du Trio George Sand, Anne‑Lise Gastaldi, codirectrice des Journées musicales Marcel Proust. Le projet associe des historiens (Cyrille Gouyette, François Hartog), des écrivains (Belinda Cannone, Elsa Fottorino, Jérôme Prieur, Nicolas Ragonneau), des comédiens (Loïc Corbery, Clément Hervieu‑Léger), des street‑artistes (La rouille, Levalet, Madame), des compositeurs (Noriko Baba, Mauro Lanza, Philippe Leroux, Pierre‑Yves Macé, Gabriel Marghieri, Jean‑Frédéric Neuburger, Gérard Pesson) et bien sûr, autour du Trio George Sand, des musiciens (Maroussia Gentet, Charles Heisser, Aya Kono, Jennifer Tani, trois élèves pianistes du CRR de Paris) mais aussi un directeur artistique (Franck Jaffrès) et un facteur de pianos (Stephen Paulello). Hormis la lecture de deux extraits d’A l’ombre des jeunes filles en fleurs et de Contre Sainte‑Beuve, on perd parfois un peu la trace de Proust dans ce cafoutche qui sollicite son parrainage en affichant un souci de « transpose[r] en notre XXIe siècle les arts que Marcel Proust aimait », « une autre façon de regarder notre temps, par le prisme de Marcel Proust »). Mais on pourra, avec ou sans Proust, accepter cette invitation à une balade musicale dont le premier disque est consacré à un Trio « L’Archiduc » de Beethoven dont l’infaillibilité instrumentale n’est pas la première qualité et dont le second déroule un chapelet souvent stimulant de courtes créations et d’improvisations (ELSTIR004). LPL

Thomas Jensen et ses solistes

L’héritage phonographique du chef danois Thomas Jensen (1898‑1963) a été largement exploité par l’éditeur Danacord (voir par ailleurs ici). Présentant des enregistrements réalisés en public ou en studio entre 1942 et 1962, le onzième volume fait la part belle à deux solistes avec lesquels ce chef a beaucoup travaillé, son compatriote le pianiste Victor Schiøler (1899‑1967), à qui nous avons consacré ici beaucoup de chroniques (voir ici), et le violoniste d’origine hongroise Emil Telmányi (1892‑1988), gendre de Carl Nielsen. L’édition de ces disques, fort bien réalisée, donne un historique très complet de la carrière de cet élève de Nielsen, violoncelliste avant de devenir un des chefs les plus réputés dans son pays. Schiøler y figure dans deux concertos scandinaves, le bien célèbre Concerto de Grieg, auquel il donne toute sa poésie avec un jeu puissant et coloré. Moins connu mais très souvent joué par Schiøler en tournée, le très touffu Deuxième Concerto « La Rivière » du Finlandais Selim Palmgren fait référence à des mythes scandinaves. La Fantaisie sur des thèmes hongrois de Liszt montre les facettes plus virtuoses de son jeu. Certains de ces repiquages avaient déjà été publiés dans la série consacrée par Danacord à ce pianiste. Autre pianiste danois réputé, Boris Linderud (1915‑1995) interprète brillamment le très rhapsodique Allegro de concert en ut mineur d’August Winding (1835‑1899), un inédit absolu. Deux magnifiques violonistes complètent ce panorama concertant : Telmányi avec la Seconde Romance de Beethoven, Airs bohémiens de Sarasate, Introduction et Rondo capriccioso de Saint‑Saëns ainsi qu’une fantaisie hongroise de son maître Jenő Hubay (1858‑1937) Hejre Kati, et Carlo Andersen (1904‑1978) dans la Romance en sol majeur de Johan Svendsen (1840‑1911). Quelques pièces pour orchestre seul montrent la diversité de répertoire de Jensen, comme l’Ouverture 1812 de Tchaïkovski (studio, 1947) et surtout un extraordinaire Till Eulenspiegel de Strauss (concert, 1952) dont les bandes ont pour l’occasion été remastérisées (album de deux disques DACOCD 921). OB

D’autres Chants de Bilitis

Chansons de Bilitis ? Debussy, forcément. Koechlin, peut‑être. Eh bien non, car il faudra désormais compter avec les Douze Chants de Bilitis composés exactement à la même époque (1895‑1898) par Rita Strohl (1865‑1941) tirés du même recueil publié en 1894, pseudo‑traduction d’une poétesse rivale de Sapho née de la seule imagination lascive de Pierre Louÿs. Le nom de cette musicienne longtemps oubliée, appartenant à la génération de Debussy et Magnard, est récemment réapparu à la faveur d’un enregistrement par Edgar Moreau de sa Sonate pour violoncelle et piano « Titus et Bérénice ». Marianne Croux, fort bien accompagnée par Anne Bertin‑Hugault, est parfois mise en difficulté mais on ne lui saura jamais assez gré de permettre à l’auditeur de découvrir ce cycle de 40 minutes qui n’efface certes pas le triptyque debussyste mais n’en a pas moins toute sa place dans l’histoire de la mélodie française de cette fin de siècle. Strohl relève d’ailleurs elle‑même que ces pages « ignoraient tout du Debussysme naissant » mais leur qualité d’écriture et leur atmosphère, plus tendre et délicate que langoureuse et capiteuse, ne manquera certainement pas de susciter l’intérêt d’interprètes soucieux de renouveler leur répertoire (Hortus 213). SC

Noces royales à Saint‑Jean‑de‑Luz

Dès la fondation du Poème harmonique en 1998, Vincent Dumestre a régulièrement engagé son ensemble vers les studios d’enregistrement (voir notamment en 1999 celui consacré à Domenico Belli), avec son éditeur « historique » Alpha. A l’image de Jordi Savall (avec lequel il a travaillé), plusieurs disques « thématiques » ont rencontré un large écho, en rassemblant des compositeurs variés, en mélangeant musiques savantes et populaires (voir par exemple « Chansons et romances de la France d’autrefois », Alpha, 2004). On retrouve cette forme de pot‑pourri pour le présent disque, « Les Noces royales de Louis XIV », dont l’idée est de nous faire revivre les festivités du mariage de Louis XIV avec l’Infante d’Espagne, le 9 juin 1660 à Saint‑Jean‑de‑Luz.

Il s’agit bien évidemment d’une reconstitution : les sources précises manquent et certaines œuvres ont été perdues. Quoi qu’il en soit, c’est bien entendu le compositeur favori du Roi, en la personne de Lully (il sera nommé l’année suivante Surintendant de la musique), qui occupe une place prépondérante dans la sélection choisie : Dumestre n’a pas son pareil pour faire ressortir le mélange de sensualité et d’allégresse fluide du Florentin. On aime aussi le choix du Magnificat (1656) de Cavalli, compositeur favori de Mazarin, qui apporte davantage de profondeur et d’introspection. La seule déception du disque vient du peu de place accordée à la musique espagnole, qui vient seulement conclure le disque avec les élans populaires de Juan Hidalgo. Il aurait sans doute été intéressant de donner à entendre quelques pièces « sans violons » (mais remplacés par guitares et harpes), à l’image de celles évoquées par la notice. Grâce à l’enthousiasme communicatif de Dumestre et à la brochette superlative de solistes réunie autour de lui, Ana Quintans, Victoire Bunel, David Tricou, Serge Goubioud et Virgile Ancely, le voyage est toutefois réjouissant de bout et bout et donne une bonne image de l’événement, bien avant les festivités parisiennes organisées aux Tuileries, avec notamment Ercole amante (1662) de Cavalli (Château de Versailles Spectacles CVS066). FC

Face-à-face

Mozart : Quatuors « Prussiens »

Les trois derniers quatuors (1789‑1790) de Mozart marquent une évolution, si ce n’est un « progrès » par rapport aux six précédents, l’incomparable série dédiée à Haydn. Le compositeur envisageait un nouveau recueil de six, destiné au roi Frédéric‑Guillaume II de Prusse : il s’en tint finalement à trois, vendus à l’éditeur Artaria, mais outre le surnom qui leur est donné, il leur en resta une mise en valeur, inhabituelle pour l’époque, du violoncelle, dont jouait le souverain, ce qui conduit l’écriture à devoir assurer un rééquilibrage entre les instruments, comme un écho aux aspirations démocratiques de l’époque.

Sur « instruments d’époque », le Quatuor Chiaroscuro parvient à faire tenir le recueil entier sur un seul disque de près de 90 minutes. De fait, le tempo plutôt allant constitue un atout de cette version par ailleurs plus pensée que spirituelle, plus sèche que confortable, regardant davantage vers les Juilliard que vers les Amadeus, qui évite certes toute concession déplacée au style galant mais se laisse parfois cependant aller à de surprenants maniérismes dans le phrasé (Bis BIS‑2558)

Pour son premier enregistrement mozartien en près d’un quart de siècle d’existence, le Quatuor Doric reste fidèle, quant à lui, à ses instruments « modernes » mais cette différence avec les Chiaroscuro n’apparaît guère tant dans la qualité technique que dans la sonorité et fonde une approche interprétative assez comparable : moins engagée tout en marquant davantage l’originalité de ses choix, la formation anglaise s’inscrit dans la même veine exigeante, voire austère et abrupte, tout en n’étant pas exempte de coquetteries aussi inattendues que fâcheuses (album de deux disques Chandos CHAN 20249(2)). SC

Beethoven : Variations Diabelli

En 1819, l’éditeur viennois Anton Diabelli lance un appel à varier une courte valse de sa composition. Cinquante‑deux musiciens, dont Schubert, l’Archiduc Rodolphe ou le tout jeune Liszt, relèvent le défi : la plupart écrivent une variation, quelques‑uns deux mais Beethoven en livre trente‑trois, de telle sorte que lorsque l’anthologie est publiée (1824), la totalité du premier des deux volumes lui est consacrée. Dans la lignée des Variations Goldberg de Bach, ce recueil littéralement exceptionnel tient une place à part aussi bien dans l’œuvre de Beethoven que dans l’histoire de la musique. ConcertoNet vient d’en recevoir deux versions fort différentes.

Se lançant selon ses propres termes dans « une expérience cathartique » à l’issue de son intégrale des Sonates, Muriel Chemin ne choisit pas la facilité : le texte, tout le texte, rien que le texte. Toutefois, cette ambition trouve nécessairement en elle‑même ses limites, cette position de respect et d’observation confinant en effet à un refus de l’interprétation, qui pourra convaincre, sinon séduire, les adeptes de l’épure au détriment de l’humour, de l’expression et de l’émotion (Ondradek ODRCD349).

Aux antipodes de la pianiste française, la Singapourienne May Phang (née en 1973), sur un instrument que la prise de son contribue à rendre presque trop sonore, puissant et coloré, n’a pas peu d’afficher un goût pour l’anecdotique, le spectaculaire et le surlignage qui ne sont évidemment pas loin d’être hors sujet, qui plus est en ralentissant souvent indûment le propos, la durée totale du disque dépassant largement l’heure (Centaur CRC#3882). LPL

Brahms : Symphonies

Dans l’ombre écrasante de Beethoven, le compositeur a attendu l’âge de 43 ans pour écrire sa Première Symphonie mais en moins d’une décennie, il aura apporté une contribution capitale à l’histoire du genre avec un cycle de quatre œuvres présentant chacune un caractère propre. Avant d’évoquer deux intégrales récentes mais fort différentes, on regrettera la lamentable réédition de celle dirigée par Rafael Kubelík pour Decca en 1956‑1957, dont la piètre qualité technique réalise l’exploit d’enlaidir la sonorité du Philharmonique de Vienne (album de deux disques Urania WS 121 396).

Jakub Hrůsa (né en 1981) s’inscrit dans les pas rassurants de la grande tradition avec l’Orchestre symphonique de Bamberg, dont il est le Chefdirigent depuis 2016. On admire ainsi l’ampleur du phrasé, la profondeur de la sonorité, l’assurance de la conduite, l’équilibre général, la justesse du tempo : une régularité et une maîtrise exemplaires, au prix sans doute d’un certain manque de poésie, de passion et de personnalité. La Première est complétée par huit des Danses hongroises, les trois seules orchestrées par Brahms lui‑même et les cinq réalisées par Dvorák ; surtout, chaque symphonie est couplée avec une des quatre dernières symphonies de Dvorák, rapprochement pertinent, tant chronologiquement qu’au regard des liens entre les deux hommes, l’aîné ayant vigoureusement soutenu les débuts de son cadet de huit ans, qui l’en remercia non par la dédicace d’une symphonie mais par celle de son Neuvième Quatuor. L’ADN tchèque de la phalange bambergeoise, qui succéda en 1946 à l’Orchestre philharmonique allemand de Prague, n’est plus à démontrer et on a effectivement le sentiment que Dvorák, bénéficiant d’un supplément d’âme, lui réussit encore mieux que Brahms (quatre albums de deux SACD Tudor 1741, 1742, 1743 et 1744).

Tout aussi iconoclaste que son frère cadet Iván, Adám Fischer (né en 1949), après une intégrale contestable des Symphonies de Mozart, récidive dans Brahms, toujours avec l’Orchestre de chambre danois, dont il est chefdirigent depuis 1998. Des coups de timbale assourdissants qui ouvrent la Première jusqu’à une Quatrième pliée en 34 minutes qui donne l’impression à la fois grêle et précipitée d’un 33 tours passé à la vitesse d’un 45 tours, les déconvenues accablent et agacent l’auditeur. S’il est indéniablement pertinent de tenter de chasser les mauvaises habitudes et la routine dont le temps a affligé ces œuvres et si l’on ne peut que saluer le sens dramatique revendiqué du chef hongrois (« en fait, je ressens fortement une symphonie de Brahms comme une narration, un drame, un conte, une histoire ») ainsi que sa démarche chambriste et sa capacité à susciter la surprise, le résultat ne pourra plaire qu’à ceux qui détestent Brahms (comme l’auteur de la notice, aussi peu hagiographique que possible, qui souligne par exemple son caractère « égocentrique, manquant de tact et offensant », sa prédilection pour les prostituées et « un manque de masculinité compensé par un machisme fanfaron ») : sonorité sèche, astringente et acide, bois criards, vibrato quasi inexistant, équilibre hasardeux entre les pupitres résultant sans doute notamment d’un petit effectif de cordes (avec notamment des cors très en avant), mise en valeur horripilante de certains détails, accentuation excessive. Si l’on veut nuancer quelque peu cette appréciation, on pourra sans doute concéder que la « chambriste » Deuxième et l’« héroïque » Troisième résistent moins mal que les deux autres à cette opération de décapage et de dégraissage (coffret de trois disques Naxos 8.574465‑67). SC

Vaughan Williams : Sixième Symphonie

On ne s’en sera certes pas rendu compte de ce côté‑ci de la Manche : 2022 marque le cent cinquantième anniversaire de la naissance de l’un des plus grands symphonistes du siècle passé. Deux publications récentes, réalisées aux Proms avec l’Orchestre symphonique de la BBC, apportent de précieux témoignages de cette maîtrise, confrontant deux chefs anglais tout particulièrement associés à la musique de leur compatriote dans la terrible Sixième (1947), « souvent considérée comme le chef‑d’œuvre de Vaughan Williams » (Marc Vignal) : renouant avec la veine moderniste et tragique de la Quatrième, ses quatre mouvements enchaînés, tour à tour violent, angoissé, ironique et désolé, expriment sans doute, comme chez Chostakovitch, quelque chose des drames de l’époque.

On a un peu oublié Malcolm Sargent (1895‑1967), chef principal des Proms où il a dirigé plus de cinq cents concerts de 1947 à sa mort. Controversé en tant que chef principal de l’Orchestre de la BBC (1950‑1957), dont il devint ensuite le premier chef invité, il donne le 4 août 1964 une Sixième très investie, vive et d’une grande intensité dramatique. De fait, Sargent était familier du compositeur, auquel il consacra son premier enregistrement, dès 1924, et dont il créa l’opéra Sir John in Love mais aussi, le 2 avril 1958 avec le Philharmonique de Londres, l’ultime Neuvième Symphonie, témoignage passionnant que le présent album restitue : le son est de moins bonne qualité, ce qui explique peut‑être que la pâte orchestrale paraisse très dense, mais l’engagement et la vivacité du tempo restent les mêmes que dans la Sixième, jusqu’à l’ovation finale du public. Captée le 12 septembre 1957, l’Ouverture de la musique de scène pour Les Guêpes d’Aristophane, qu’il dirigeait encore à son dernier concert, complète ce premier volume d’une prometteuse série « Vaughan Williams Live » (SOMM Recordings/Ariadne 5016).

Si l’on ne disposait jusqu’alors que de la Quatrième par Sargent, Adrian Boult (1889‑1983), quant à lui, a réalisé deux intégrales de référence des symphonies de Vaughan Williams avec le Philharmonique de Londres (Decca, 1952‑1956, puis EMI, également pour partie avec l’Orchestre New Philharmonia, 1967‑1971). Il avait précédé Sargent à la tête de l’Orchestre de la BBC, dont il fut le chef principal de sa fondation en 1930 jusqu’en 1950, mais c’est bien plus tard, le 16 août 1972, pour le centenaire de la naissance du compositeur, qu’on le trouve dans la Sixième. Est‑ce parce qu’il avait créé l’œuvre, comme précédemment les Troisième et Quatrième ? Toujours est‑il que cet enregistrement d’excellente qualité technique – le quatrième et dernier de Boult ! – respire l’évidence, dirigé avec sérénité et assurance comme une œuvre du grand répertoire, ce qu’elle devient sous sa baguette, de façon si différente de Sargent – mais c’est le propre des chefs‑d’œuvre que de susciter des visions parfois radicalement opposées. En complément, la Cinquième donnée le 4 août 1975 – Boult est alors âgé de 86 ans – est de la même eau, culminant dans une Romanza testamentaire (ICA Classics ICAC 5164). SC

ConcertoNet a également reçu

Weinberg : Musique de chambre Weinberg : Musique de chambre

On ne peut que se réjouir de voir la notoriété du compositeur (1919‑1996) dépasser la seule référence à son amitié et à son admiration réciproque pour Chostakovitch, auquel les programmes l’associent encore souvent systématiquement, tel l’excellent disque du Trio Metral l’an passé. Voilà donc une belle initiative que de lui consacrer un disque entier, dont le vaste corpus est en cours de (re)découverte, ici grâce aux efforts conjugués de l’éditeur belge Evil Penguin Classic et du ministère polonais de la culture. Les violonistes Linus Roth et Janusz Wawrowski, le violoncelliste Danjulo Ishizaka et le pianiste José Gallardo ont choisi le Trio avec piano, la Sonate pour deux violons, deux Chants sans paroles et un Mouvement de sonate. Il est toutefois dommage que l’interprétation, trop lisse, privilégiant clarté des textures, mise en place et beau son, minore autant la violence et l’ironie sous‑jacentes, pourtant très présentes dans ces ouvrages (EPRC 0044). FC

Æsthesis Æsthesis

Constitué en 2019, le quatuor vocal explique envisager sa « pratique comme un véritable laboratoire de sensations » et fonder sa démarche artistique sur deux questionnements : « Comment interroger notre époque ? Est‑il possible d’aller au‑delà du son ? ». La première réponse prend la forme d’un album extrêmement court – moins de 20 minutes, mais la notice suggère les bienfaits d’une écoute en boucle, peut‑être comme un écho lointain des Vexations satistes. Il est intitulé « O do not move », pour une raison qui n'apparaît pas évidente, même après avoir tenté de déchiffrer les textes imprimés en caractères noirs sur papier marron foncé. L’exercice a cappella (sauf guitare de Louis Adjiman) est redoutable : l’oreille n’est pas toujours flattée au fil de cet assemblage assez disparate et new age de pièces anciennes (Josquin des Prés, Victoria, Monteverdi, Purcell), d’une chanson folklorique ashkénaze, de pages contemporaines (John Cage, Evann Loget‑Raymond) et d’« improvisations » des chanteurs (Zamora Label ZAMOCD22031). LPL

Matthieu Stefanelli Matthieu Stefanelli

Par ailleurs pianiste et organiste, le compositeur (né en 1985) ne manque pas d’ambition, expliquant que son « album a un lien avec le mystère de la foi, la sensation qu’il existe quelque chose de grand, de plus grand que l’Homme, à l’origine de la Création ». Davantage que par Les Fleurs du paradis (« hommage à la cathédrale Notre‑Dame de Paris »), deuxième quintette avec piano qui donne son titre à ce disque mais qui sent un peu trop son Greif (avec Sébastian Ené et le Quatuor Girard, la Sonate pour violon et piano (avec Fanny Stefanelli‑Gallois) ou Lux pour piano, on est davantage attiré par le rayonnement d’In Tempus Sacri (missa brevis pour soprano, mezzo, chœur mixte, quintette à cordes et harmonium), même si l’ensemble vocal amadourien La Sportelle n’est pas toujours parfait, et par l’inspiration de deux courts diptyques pour violoncelle seul (Praeludium et Organum, Incantations) interprétés par Lisa Strauss (Hortus 216). LPL

Cole Porter in Paris Cole Porter in Paris

Pour les fêtes de fin d’année 2021, le Châtelet a accueilli ce spectacle des Frivolités Parisiennes conçu par Christophe Mirambeau autour de la relation toute particulière que le compositeur américain de comédies musicales a entretenue avec la France. Enregistré à l’occasion de ces représentations, cet album reprend les trois quarts des chansons et ensembles du spectacle, qui se trouve toutefois évidemment privé ici de sa dimension visuelle et chorégraphique. En outre, l’attention se concentre nécessairement beaucoup plus sur les voix qui, par rapport à l’impression plus favorable qu’elles pouvaient sans doute donner dans la salle, pâtissent d’un anglais pas toujours très idiomatique et pâlissent toutes devant celle de Marion Tassou, décidément à l’aise dans tous les répertoires. Mais on n’en passe pas moins un bon moment grâce à la verve des musiciens et à l’engagement de toute la troupe (B·Records LBM047). SC

La rédaction de ConcertoNet

|