|

Back

CD et DVD: l’actualité de janvier

01/15/2016

Les chroniques du mois

Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet

Tassis Christoyannis chante Lalo Tassis Christoyannis chante Lalo

La pianiste Monique de La Bruchollerie La pianiste Monique de La Bruchollerie

La Passagère de Weinberg La Passagère de Weinberg

Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction

Nicolas Dautricourt interprète Sibelius Nicolas Dautricourt interprète Sibelius

L’EIC interprète Ligeti et Bartók L’EIC interprète Ligeti et Bartók

L’altiste Adrien La Marca L’altiste Adrien La Marca

Mendelssohn par le Quatuor Escher Mendelssohn par le Quatuor Escher

Opéra, mode d’emploi d’Alain Perroux Opéra, mode d’emploi d’Alain Perroux

Philippe Herreweghe dirige Schubert Philippe Herreweghe dirige Schubert

Anna Caterina Antonacci Anna Caterina Antonacci

Le Baron tzigane à Mörbisch (2000) Le Baron tzigane à Mörbisch (2000)

Pavol Breslik chante Schubert Pavol Breslik chante Schubert

Oui ! Oui !

L’Arlésienne de Cilea à Jesi (2013)

Nikolai Lugansky interprète Schubert

Clara Haskil interprète Scarlatti et Schubert

Soile Isokoski chante des mélodies françaises

Kirill Petrenko dirige Suk

Juanjo Mena dirige Pierné

Leif Segerstam dirige Kuula

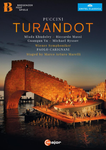

Turandot à Covent Garden (2013)

Mariss Jansons dirige Beethoven

Martin Haselböck dirige Beethoven

Richard Hickox dirige Elgar

Otmar Suitner dirige Hansel et Gretel

Howard Griffiths dirige Pejacevic

Trois opéras de Puccini à Covent Garden

Xavier Phillips interprète Beethoven

Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?

Le Lac des cygnes à Covent Garden (2015)

Claire Désert et Emmanuel Strosser interprètent Schubert

Elisso Bolkvadze interprète Schubert

La Belle Hélène à Hambourg (2014)

Hannu Lintu dirige Berio

Turandot à Gênes (2012)

Nabucco à Vienne (2001)

Rigoletto à Barcelone (2004)

Mark Ermler dirige Histoire d’un homme véritable

Mark Ermler dirige Tosca

Wolfgang Sawallisch dirige Don Giovanni

Augustin Dumay, violoniste et chef

Ari Rasilainen dirige Atterberg

Andrew Manze dirige Larsson

Aïda à la Scala (2015)

Rafael Kubelík dirige à Cologne

Pas la peine

Shani Diluka interprète Schubert

Tomasz Lis interprète Schubert

Alexander Paley interprète Rameau

Otto Klemperer dirige Beethoven

Les Noces de Figaro à Milan (2006)

Hannu Lintu dirige Messiaen

Turandot à Bregenz (2015)

Vladimir Spivakov interprète Mozart

Hélas !

Manfred Honeck dirige Beethoven

Klaus Tennstedt dirige Beethoven

Jean-Claude Casadesus dirige Strauss et Magnard

En bref

Actualité des symphonies de Beethoven

François-Frédéric Guy remet Beethoven sur le métier

Dora Pejacevic, étoile filante du XXe siècle

National de Lille: une image trompeuse et défavorable

Toivo Kuula dans les pas de Sibelius

Lekeu: tant de splendeurs à découvrir

Lars-Erik Larsson: du lyrisme avant tout chose

Kubelík à Cologne

Aïda à la Scala: retour à l’essentiel

Un Atterberg trop méditatif

Suite du legs elgarien de Hickox: Le Royaume

Verdi: Vienne contre Barcelone

Trois facettes d’Augustin Dumay

Retour d’une grande version de Hansel et Gretel

Hannu Lintu et les classiques du XXe siècle

Trois opéras de Puccini à Covent Garden

La Belle Hélène: la croisière s’amuse

Deux rééditions lyriques dirigées par Mark Ermler

Belle soirée à Munich avec Don Giovanni

Des Noces légendaires... mais qui ne le sont plus

Turandot: avantage à Londres

Mozart en noir et blanc

Actualité des symphonies de Beethoven

Nouveautés ou rééditions, intégrales ou versions isolées, les symphonies de Beethoven continuent de passionner chefs et éditeurs. Et l’auditeur?

A la tête de l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Mariss Jansons (né en 1943), qui en est le directeur musical depuis 2003 et a prolongé son contrat jusqu’en 2021, a réalisé une intégrale en concert à Munich (octobre-novembre 2012) et, pour l’essentiel, à Tokyo (novembre-décembre 2012). On retrouve l’élégance, la sveltesse, l’allure élancée et le sens de l’équilibre de Jansons dans ce Beethoven postmoderne, susceptible de rallier les suffrages aussi bien des partisans de l’ancien que des tenants des interprétations «historiquement informées»: le tempo volontiers allant, les textures d’une grande clarté, la tonicité rythmique et le refus de la pesanteur s’allient en effet à la recherche constante d’une beauté sonore faisant alterner le soyeux et le mordant. Ce travail n’est cependant pas exempt de faiblesses: un quatuor soliste (Christiane Karg, Mihoko Fujimura, Michael Schade et Michael Volle) peu satisfaisant dans la Neuvième, des baisses de tension et, peut-être surtout, une conception trop sage, consensuelle et apollinienne d’une musique dont le caractère à la fois novateur, dramatique et romantique n’est pas prioritairement mis en valeur. Est-ce pour se donner bonne conscience ou pour rehausser l’intérêt d’une énième parution beethovénienne, si remarquable soit-elle? Toujours est-il que des «Reflections», à savoir six œuvres inspirées de près ou de loin par Beethoven, ont été commandées à des compositeurs contemporains – Riccardo Chailly et le Gewandhaus ont repris la même formule pour leur tournée de 2011, en demandant à Carlo Boccadoro, Friederich Cerha, Bruno Mantovani, Colin Matthews et Steffen Schleiermacher d’écrire des pièces destinées à accompagner les neuf Symphonies (voir ici): d’une durée d’environ dix minutes chacune, les commandes de Jansons sont données ici dans l’enregistrement de leur création, entre septembre 2008 et novembre 2012 à Munich. L’Autrichien Johannes Maria Staud part ainsi du finale de la Première (né en 1974) dans Maniai (2011), un des noms que les Grecs donnaient aux Erinyes, capables aussi, selon lui, de se transformer en Grâces (comme leurs sœurs): spectaculaire, violente puis apaisée, la pièce passe effectivement du «furioso» au «grazioso». La Japonaise Misato Mochizuki (née en 1969), qui fut élève à Paris de Méfano, Nunes et Murail, a quant à elle écrit un «Intermezzo sur les Symphonies n° 2 et n° 6» intitulé Nirai (2012), c’est-à-dire «venant de la racine»: un très court fragment de la Deuxième est le prétexte à une succession d’effets spéciaux, dont le rattachement à Beethoven reste néanmoins plus conceptuel qu’immédiat. Dans Le Testament de Heiligenstadt de Beethoven (2008), Rodion Chtchedrine (né en 1932) médite sur ce moment de la vie du compositeur qui va se résoudre notamment dans la Troisième «Héroïque», mais entre chorals, réminiscences et morne scansion des timbales, le style reste désespérément convenu. L’allusion à la Cinquième est transparente dans Fires (2010) de Raminta Serksnyte (née en 1975), qui se conclut par les quatre fameuses notes qui commencent cette symphonie: la Lituanienne fait montre, dans ces deux parties contrastées – des sortilèges orchestraux puis un feu d’artifice – d’une virtuosité un peu extérieure qui fait parfois penser à John Adams. En contrepoint des Septième et Huitième, l’Allemand Jörg Widmann (né en 1973) a conçu une «ouverture de concert», Con brio (2008), où les rythmes, harmonies et mélodies originaux apparaissent furtivement pour aussitôt disparaître, avec humour et esprit, sous l’impulsion de timbales omniprésentes. Enfin, Dixi (2008) de Giya Kancheli (né en 1935) fait appel au même effectif que la Neuvième mais avec seulement deux interventions solistes (soprano et alto). Dédiée à la mémoire du chef Djansug Kakhidze (1935-2002), cette page de plus de vingt minutes met en musique une compilation de phrases latines sélectionnées pas le compositeur, mais son polystylisme paraît assez laborieux (BR Klassik coffret de six disques 900119 ou six disques séparés 900138, 900135, 900134, 900136, 900137 et 900139).

Manfred Honeck (né en 1958) offre une complète antithèse à Jansons: enregistré en public à la tête de l’Orchestre symphonique de Pittsburgh, dont il est le music director depuis 2008, le chef autrichien ne manque certes pas de tonus et ses musiciens sont tout à fait performants, mais leur Beethoven sous amphétamines, massif, épais et ronflant, n’est en outre pas exempt de bizarreries à force de faire ressortir certains détails (SACD Reference Recordings FR-718SACD).

Egalement en public, mais complètement à l’opposé sur l’éventail interprétatif, Martin Haselböck (né en 1954) et son Orchestre de l’Académie de Vienne (sur instruments d’époque) poursuivent leur intégrale intitulée «Resound Beethoven» (voir le compte rendu du premier volume). Le deuxième volume, capté lors d’un concert de mars 2015, reprend le programme dirigé le 8 décembre 1813 par Beethoven, dans la même salle des fêtes de l’Académie autrichienne des sciences (salle des redoutes de l’ancien palais impérial de la Hofburg), à l’occasion duquel fut notamment créée la Septième Symphonie. Le chef viennois s’efforce de restituer ce qui a sans doute dû sidérer la plupart des contemporains, avec des sonorités râpeuses, une direction abrupte et une énergie volontariste qui n’excluent pas une belle profondeur – l’effectif (quarante cordes), il est vrai, n’est pas du tout chétif. La Bataille de Wellington, pourtant loin d’être la partition la plus inspirée du compositeur, est remarquablement réussie – on y croirait presque. Deux marches composées par Dussek et Pleyel pour l’improbable trompette mécanique inventée par Maelzel (et reconstruite pour la circonstance) complètent cette reconstitution fidèle et, surtout, convaincante (Alpha 473).

Retour à une esthétique très traditionnelle avec Klaus Tennstedt (1926-1998) – trop traditionnelle, hélas. Après la Neuvième Symphonie, l’Orchestre philharmonique de Londres, dont le chef allemand fut le principal conductor (1983-1987) puis le conductor laureate, publie sous sa propre étiquette les Cinquième et Sixième «Pastorale», chacune précédée d’une ouverture dans la même tonalité, le tout capté entre août 1990 et février 1992 lors de quatre concerts différents et restitué en deux disques séparés (et bien courts). Abattu, voire amorti, Coriolan donne d’emblée le ton d’une conception tournée vers la puissance et le monumentalisme: le public semble grandement apprécier, bien que Tennstedt parvienne à être plus lent que Jansons dans la Cinquième, qui, lui, respecte pourtant les reprises (London Philharmonic Orchestra LPO-0087). Rebelote dans Egmont, trop poussif, et une Sixième d’une accablante lenteur, d’où ne ressort qu’un orage d’une force tellurique (LPO-0087). SC

François-Frédéric Guy remet Beethoven sur le métier

Après les Concertos pour Naïve (voir ici) et les Sonates pour piano pour Zig-Zag Territoires (ici), François-Frédéric Guy a enregistré en janvier 2015 dans l’excellente acoustique de l’Arsenal de Metz, mais pour Evidence cette fois, les Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, alors qu’il les a déjà gravées avec Anne Gastinel pour Naïve. Il est bon de remettre sur le métier les partitions de son compositeur favori mais il ne faudrait tout de même pas que le nom de ce pianiste soit, à force, définitivement et irrémédiablement associé exclusivement à celui-ci. Il y a beaucoup à admirer dans la complicité qui l’unit à Xavier Phillips, le duo conférant une expression juste et profonde à chaque sonate, rigoureusement construite: noblesse et lyrisme du phrasé (chez le violoncelliste), délicatesse et vitalité du toucher (chez le pianiste), précision des échanges, netteté des contrastes, finesse de la dynamique, beauté de la sonorité chez l’un comme chez l’autre. Placées avant les Sonates, les trois séries de variations sur «See the conquering hero comes», «Bei Männern, welche Liebe fühlen» et «Ein Mädchen oder Weibchen» procurent de vives satisfactions grâce, de nouveau, mais pas seulement, à l’esprit que le duo leur insuffle et à l’impulsion qu’il leur imprime. La prise de son de Nicolas Bartholomée met remarquablement en valeur ces belles interprétations (EVCD015). SF

Dora Pejacevic, étoile filante du XXe siècle

Les œuvres avec orchestre de Dora Pejacevic (1885-1923) sont en minorité dans son catalogue, sans doute parce que les faire accepter et créer à son époque relevait de l’exploit pour une femme bien que de milieu aisé et malgré une grande force de caractère. Elles sont au nombre de sept. CPO débuta la série monographique consacrée à la compositrice croate par deux d’entre elles. Après une solide exploration de ses lieder et de sa musique de chambre et pour piano, un sixième album présente sa première composition avec orchestre, le Concerto pour piano en sol mineur (1913), et la dernière, l’Ouverture en ré mineur (1919). Entre les deux, trois pièces à l’origine pour voix et piano ou orgue, orchestrées par la suite. Howard Griffiths (né en 1950), à la tête de l’ Orchestre d’Etat brandebourgeois de Francfort (sur l’Oder), obtient une interprétation vivifiante de l’Ouverture qui alterne des passages grandioses aux textures pleines et colorées et des instants plus transparents, plus délicatement intimes. Oliver Triendl (né en 1970), pénétré de la musique de chambre de Pejacevic, rend justice à la nature brillante du Concerto, qui, de forme classique et d’esprit classico-romantique, peut faire penser à un Rachmaninov tempéré par la sensibilité d’un Schumann. Bien écrite, éblouissante dans sa conclusion, la partition reste entre deux eaux dans cette interprétation, la prestation de l’orchestre peut-être un peu trop en retrait. Les lieder sont magnifiques, ce grâce en partie à la voix chaleureuse de l’alto Ingeborg Danz (née en 1961), mais surtout par la hauteur de vue de la conception orchestrale. Un violon devient l’ombre double de la voix dans Verwandlung (1915), sur un poème de Karl Kraus, l’orchestre sans violons augmenté d’une clarinette basse et de quatre cors. La mise en valeur du sens profond du poème passe par des intermèdes orchestraux de tonalité fluctuante d’une richesse raffinée, ce qui est aussi le cas de Liebeslied (1915), sur un poème de Rilke, l’orchestre plus plein et plus épanoui touchant à une exaltation subtilement intime. Le dernier vers, «O süsses Lied», détaché de l’ensemble, prend une force extraordinaire. Les deux Schmetterlingslieder (1920), virevoltants et légers, sont d’une toute autre nature, le premier d’une fine transparence aux sonorités cristallines, le second entrecroisant des motifs délicatement irisés et un plein son orchestral (777 916-2). CL

National de Lille: une image trompeuse et défavorable

Non, contrairement à ce que suggère la couverture, l’Orchestre national de Lille n’interprète pas la Symphonie alpestre mais Une vie de héros de Straus. L’écoute de cet enregistrement réalisé en public en 2011, dans la salle du Nouveau Siècle pas encore rénovée, devient rapidement pénible à cause de la médiocrité de la prise de son, bruyante et mal définie, et de la faiblesse de cette exécution plate, laborieuse, inhabitée. Dirigée par Jean-Claude Casadesus, qui l’a fondée en 1976, la formation a de la puissance à revendre mais interprète cette musique sans noblesse. Pourtant, de bons solistes interviennent, le premier violon ou le hautbois, alors que les cordes paraissent ternes et raides. L’exécution manque, en outre, de clarté et de finesse, défaut relevé également dans le Chant funèbre de Magnard, enregistré en 2014. Ce disque donne malheureusement une image défavorable de l’orchestre, qui ne mérite pas cela: vivement que le successeur de Casadesus redresse la barre (Naxos 8.573563). SF

Toivo Kuula dans les pas de Sibelius

Trop tôt disparu à seulement 34 ans dans des circonstances peu claires, Toivo Kuula (1883-1918) reste connu, avec Leevi Madetoja, comme l’un des élèves les plus brillants de Sibelius. Très influencé par son illustre aîné, Kuula cultive la petite forme en des perles finement ciselées qui rappellent aussi parfois Grieg dans l’inspiration populaire. A l’instar de ses compatriotes, ce sont les légendes du Kalevala qui ont servi d’inspiration au jeune compositeur tout au long de sa brève carrière, tout comme les mélodies traditionnelles récoltées précieusement lors de ses voyages. Avec Madetoja et son opéra Les Ostrobotniens (1923), les deux Suites d’Ostrobotnie du Sud réunies ici évoquent une région située au bord du golfe de Botnie, longue côte de terre longtemps convoitée par le rival suédois. C’est sans doute ce qui explique cette volonté d’ancrer ce territoire dans l’imaginaire légendaire finlandais, au moyen de ces petits joyaux essentiellement dansants dans la Première Suite (1906-1909), plus descriptifs et lyriques dans la Seconde (1912-1913). Tour à tour évocateur et délicat, Kuula ne quitte jamais les rives d’une musique plaisante mais sans enjeux, apportant son sens de l’élégance et de la transparence, mais sans le souffle épique d’un Madetoja. Leif Segerstam, à la tête du Philharmonique de Turku, est dans son élément ici, toujours souple et aérien, se délectant des détails de l’orchestration et des états d’âmes de ce compositeur talentueux. On écoutera en priorité la «Danse du diable», à la rythmique irrésistible et mélodiquement inspirée (Sibelius et sa suite Karelia ne sont pas loin) et la Seconde Suite, plus ambitieuse (Ondine ODE 12702). FC

Lekeu: tant de splendeurs à découvrir

A l’occasion du centenaire de la disparition de Guillaume Lekeu (1870-1894), le musicologue et gambiste belge Jérôme Lejeune avait produit pour sa maison d’édition, Ricercar, huit disques présentés comme les «œuvres complètes» de son compatriote, emporté par la typhoïde au lendemain de son vingt-quatrième anniversaire. Cette entreprise de longue haleine, entamée sept ans plus tôt, fit apparaître que malgré sa disparition très précoce, l’élève de Franck puis de d’Indy (qui acheva et édita plusieurs de ses œuvres) n’était pas que l’auteur de quelques partitions, aussi rares que remarquables, qui se sont maintenues tant bien que mal au répertoire (Sonate pour violon et piano, Adagio pour quatuor d’orchestre, Fantaisie sur deux airs populaires angevins). Car même en excluant les pages perdues et inachevées, il reste à son catalogue, soigneusement établi par Luc Verdebout, une petite cinquantaine de pièces de format et de genre variés (orchestral, vocal et instrumental). Malheureusement, on ne peut pas dire que cette révélation discographique, voici plus de vingt ans, ait amélioré le sort de Lekeu au concert: il est douteux que la réédition, aujourd’hui, de cette intégrale y contribue davantage mais il n’en reste pas moins précieux de pouvoir disposer d’une vision complète de son œuvre. Le sentiment d’une grande perte pour l’histoire de la musique est en effet renforcé par la prise de conscience de l’évolution spectaculaire d’un musicien à la fois doué et attachant: ce constat est encore plus mis en valeur par cette réédition, Lejeune ayant révisé et actualisé sa notice (en anglais, français et allemand), passionnée et passionnante, pour adopter un parti pris chronologique. Il est toujours délicat de se livrer à la «musique-fiction», mais comment ne pas se demander ce que serait devenu Lekeu s’il avait vécu autant que Tournemire, né deux jours après lui, ou que d’autres, nés quelques mois avant – Roussel, Pfitzner – ou après lui – Schmitt, Zemlinsky –, d’autant que son style semble parfois annoncer Chausson ou même le Schönberg de La Nuit transfigurée?

Le titre du coffret, «Les Fleurs pâles du souvenir...» (auquel est adjointe – fort vilain hiatus – une mention «Complete Works»), reprend les termes de l’exergue de l’Adagio pour quatuor d’orchestre empruntés au poète symboliste français Georges Vanor (alias Georges van Ormelingen, 1865-1906): en effet, si Lekeu faisait sans doute référence ici à la mémoire du «père Franck», tout juste disparu, Lejeune voit dans ces quelques mots une image de Lekeu lui-même. De fait, alors même que les éléments biographiques tracent le portrait d’un jeune homme enthousiaste et curieux, sa musique, où les mouvements lents dominent, présente souvent un caractère élégiaque et méditatif, voire dramatique, comme prémonitoire d’un destin tragique qu’il n’a pourtant semble-t-il jamais eu à l’esprit. L’exploration de ces près de dix heures de musique confirme certes le poids des influences – Beethoven, Wagner, Franck – mais n’en révèle pas moins des œuvres magnifiques, pas nécessairement abouties et parfois même malhabiles, notamment du point de vue de la construction, même si elles tiennent la durée sans trop peiner, à l’image des près de trois quarts d’heure de la Sonate pour violoncelle et piano (ici sans l’achèvement proposé par d’Indy pour les ultimes pages, inachevées ou manquantes, du manuscrit), du Trio avec piano et de la cantate Andromède écrite pour le prix de Rome (de Belgique, mais qui vaut bien toutes les cantates récompensées par le prix de Rome français à la même époque). Dans la musique de chambre, l’ombre de Beethoven est étonnamment présente, de réminiscences en quasi-citations, mais aussi du point de la construction – les six parties du Quatuor ne peuvent qu’évoquer les ultimes opus beethovéniens. Au-delà des formes répertoriées (sonate, trio, quatuors), les pièces de belle ampleur (d’une dizaine de minutes) et de toute beauté abondent, parfois dissimulées par des titres qui n’en laissent rien soupçonner: Méditation et Molto adagio pour quatuor à cordes, Thema con variazioni pour trio à cordes, Adagio molto espressivo pour deux violons et piano, Tempo di mazurka et Lento doloroso pour piano. L’orchestre, comme chez Franck, adopte des couleurs volontiers wagnériennes ou peut-être même, plus encore, brucknériennes: la très vaste Introduction symphonique aux «Burgraves» ou les deux Etudes symphoniques («Chant de triomphale délivrance» et le diptyque «Hamlet» et «Ophélie») n’échappent pas au ronflant à des maladresses d’orchestration mais le Prélude à l’acte II de «Barberine» annonce déjà le d’Indy de Fervaal. Et que dire de l’étonnante Sonate pour piano en cinq parties enchaînées, franckiste en diable avec ses deux fugues successives?

Y a-t-il quelque chose, sinon de faible, du moins d’indifférent dans cette somme? Même un modeste Minuetto pour deux violons révèle des trésors de sensibilité et de délicatesse, même, à l’opposé, le solennel Epithalame pour orgues, trois trombones et cordes va au-delà de la simple œuvre de circonstance et de l’opulence monumentale, même l’improbable Introduction et Adagio pour tuba et orchestre d’harmonie prend une allure parsifalienne. Lekeu ne se départit-il jamais d’un lyrisme mélancolique? Cette intégrale tord le cou à cette idée reçue, révélant par exemple une petite pièce légère, Berceuse et Valse (pot-pourri), qui cite la Valse de Faust de Gounod, ou bien la Fantaisie contrapuntique sur un cramignon liégeois, plaisanterie musicale au début de laquelle le violon et le violoncelle font mine de s’accorder avant de se lancer dans une danse folklorique («cramignon») où ils sont rejoints par les autres instruments. Et la «Danse joyeuse», dernière des Trois Pièces pour piano, n’a pas grand-chose à envier au Chabrier le plus guilleret!

Autour d’une solide charnière centrale – le pianiste Luc Devos, le violoniste Philippe Koch, le violoncelliste Luc Dewez, le Quatuor Camerata, le Philharmonique de Liège et son chef d’alors, Pierre Bartholomée – des artistes plus connus pour des participations plus ou moins significatives – Philippe Hirshhorn, Jean-Claude Vanden Eynden, la toute jeune Marie Hallynck, Bernard Foccroulle, Philippe Huttenlocher, Jules Bastin... Il est dommage que le livret omette de préciser la date exacte des enregistrements mais il inclut cinq poèmes de Lekeu, à défaut des textes des œuvres chantées et leur traduction, accessibles sur le site de l’éditeur. Les couvertures cartonnées des sept disques sont illustrées, au recto et au verso, par différents documents (manuscrits, lettres, photos) témoignant de la trop courte vie de cette personnalité attachante (RIC 351). SC

Lars-Erik Larsson: du lyrisme avant tout chose

Publiant chaque année un nombre invraisemblable d’enregistrements de raretés sous une couverture à l’esthétique immuable, l’entreprenant label cpo entame une intégrale de l’œuvre pour orchestre de Lars-Erik Larsson (1908-1986). Plaisante et légère, la Première Symphonie (1927-1928) suscite l’admiration. A vingt ans, déjà, le compositeur orchestre habilement et développe de belles idées mélodiques, dont la veine ne s’épuisera pas: Quatre vignettes pour le «Conte d’hiver» de Shakespeare (1937), Pastorale pour petit orchestre (1937), Fantaisie lyrique (1967). Tout cela s’écoute avec plaisir sans bouleverser les esprits, l’œuvre la plus intéressante étant, en fin de compte, la Musique pour orchestre (1949), influencée par Hindemith. Le remarquable Orchestre symphonique de Helsingborg a déjà enregistré ce compositeur, avec Hans-Peter Frank et Sten Frykberg (Bis). Il défend cette fois cette musique de noble inspiration et si typiquement nordique sous la direction d’Andrew Manze, qui en a été le chef principal de 2006 à 2014 (777 671-2). SF

Kubelík à Cologne

Le centenaire de la naissance Rafael Kubelík (1914-1996) a été marqué par ses principaux éditeurs – Deutsche Grammophon, EMI (Warner) – qui lui ont consacré d’imposantes anthologies «officielles». Mais les témoignages de l’art du chef tchèque vont évidemment bien au-delà: Orfeo l’a déjà largement démontré, publiant des captations de concerts donnés aussi bien avec l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, dont il fut le directeur musical de 1961 à 1979, qu’avec le Philharmonique de Vienne. Ce coffret de trois disques regroupe des enregistrements (monophoniques) réalisés entre février 1960 et octobre 1963 avec l’Orchestre symphonique de la Radio de Cologne (fondé en 1947 et devenu depuis Orchestre de la WDR) et présentés comme des live (bien que le public paraisse remarquablement discret). Aucune révélation fracassante toutefois: dans un répertoire classique et romantique essentiellement germanique, Kubelík, s’il sait faire preuve de générosité, n’est décidément pas un casse-cou intuitif mais est animé par une pensée ferme et équilibrée et se montre attentif au texte et soucieux de clarté, autant dans la conception d’ensemble que dans la mise en valeur des différents pupitres. S’il n’est pas surprenant de le trouver à son avantage, nonobstant un orchestre assez peu fascinant, dans la Troisième Symphonie «Rhénane» de Schumann et, dans une moindre mesure, la Cinquième Symphonie «Reformation» et Les Hébrides de Mendelssohn, il est intéressant de l’entendre dans deux des Symphonies londoniennes (Cent unième «L’Horloge» et Cent deuxième): on ne joue guère plus Haydn de la sorte à notre époque, mais même si le résultat évoque déjà les premières symphonies de Beethoven, le style n’a pas vieilli pour autant, car la pâte orchestrale n’est pas trop épaisse et le tempo reste relativement vif dans les mouvements lents. Kubelík est également l’accompagnateur hors pair de solistes qui le sont eux aussi: Claudio Arrau dans le Concerto pour piano de Schumann, un tantinet maniéré, Rudolf Firkusný, dans celui de Dvorák, emblématique d’un quart de siècle d’amitié entre les deux artistes, et János Starker dans le Concerto pour violoncelle de Schumann, avec un jeu peut-être plus extériorisé qu’à l’accoutumée – œuvres que les uns comme les autres ont par ailleurs assez largement illustrées au disque (C 726 143 D). SC

Aïda à la Scala: retour à l’essentiel

En février 2015, le Théâtre de la Scala a représenté Aïda dans une nouvelle mise en scène destinée à succéder à celle de Franco Zeffirelli. Place, cette fois, à la sobriété: pour Peter Stein, il s’agit d’un ouvrage intimiste et il le traite comme tel, dans un décor épuré mais tellement simple qu’il a davantage sa place dans un théâtre de deuxième ou troisième division que dans un lieu aussi prestigieux. Malgré une direction d’acteur de pure convention, ce spectacle d’une grande lisibilité se laisse tout de même regarder mais le DVD vaut la peine surtout pour l’interprétation. L’orchestre, d’abord, est sensationnel sous la direction impeccable de Zubin Mehta. Les voix, ensuite, se montrent dignes de la réputation de la Scala. Celle de Matti Salminen paraît désormais usée et limitée mais son Ramfis d’une grande noblesse ne dépare pas le plateau, tout comme le Roi de Carlo Colombara et l’Amonasro de George Gagnidze. Alors que le Radamès de Fabio Sartori laisse une impression mitigée (chanteur très honorable et maître de son instrument mais acteur disgracieux), Kristin Lewis incarne une mémorable Aïda grâce à sa présence intense, à sa voix charnue et à son legato somptueux. Anita Rachvelishvili livre une impressionnante performance en Amneris: voix corsée, style parfait, incarnation brûlante. Retenez le nom de cette mezzo-soprano géorgienne (C Major DVD 732208 ou Blu-ray 732304). SF

Un Atterberg trop méditatif

Alors que Neeme Järvi poursuit son intégrale consacrée à Kurt Atterberg (1887-1974) chez Chandos (voir le dernier disque récemment paru), Ari Rasilainen (né en 1959) revient pour CPO à l’un de ses compositeurs de prédilection, plus de dix ans après avoir gravé l’intégrale des Symphonies et le Concerto pour piano, entre 2001 et 2003 – le présent disque a toutefois été enregistré début 2007. A la tête de la Philharmonie de la NDR de Hanovre, le chef finlandais s’intéresse cette fois à deux œuvres concertantes composées dans les années 1920, période contemporaine des Cinquième et Sixième Symphonies. On découvre dans le Concerto pour violoncelle (1917-1922) un Atterberg trop sage et passéiste, probablement marqué par les événements de la Première Guerre mondiale, tant son propos apparait dépouillé et sombre. Ce concerto de grandes proportions (près de quarante minutes) fait parfois penser à Dvorák dans la clarté de la ligne, tout en se montrant plus rêveur et évocateur, doux et méditatif, et ce sur les trois mouvements. C’est d’autant plus surprenant lorsque l’on sait que le violoncelle est l’instrument de prédilection d’Atterberg, qui en jouait à ses heures perdues. Il faut dire aussi que l’atmosphère de renoncement est sans doute renforcée par le timide violoncelle de Nikolai Schneider, qui manque d’ampleur et d’éloquence. Plus modeste, le Concerto pour cor (1927), avec Johannes-Theodor Wiemes, affiche une certaine originalité du fait de son orchestration pour cordes, piano et percussions. Atterberg est alors au faîte de sa popularité en Europe, étant joué par des chefs aussi reconnus que Furtwängler, Reiner ou Stokowski. Tout aussi peu novatrice que le Concerto pour violoncelle, cette œuvre plus lumineuse et positive affiche aussi de nombreuses parties statiques et mornes – ce que l’interprétation assez lente renforce sans doute. Rien d’indigne bien sûr, mais on pourra faire l’impasse sur ce disque aucunement essentiel (999 874-2). FC

Suite du legs elgarien de Hickox: Le Royaume

Richard Hickox (1948-2008) avait une connaissance intime des œuvres chorales d’Edward Elgar et ses prestations mémorables captées par Chandos font l’objet l’une après l’autre d’une réédition dans le cadre d’une collection créée en son hommage, «The Hickox Legacy». En 1901, peu après la création du Rêve de Géronte, son chef-d’œuvre, Elgar entreprit la composition d’une trilogie d’oratorios qui devait tracer la vie du Christ (Les Apôtres), l’épanouissement des enseignements christiques grâce à la ferveur des apôtres (Le Royaume) et Le Jugement dernier, qui resta à l’état d’ébauches. Pour le deuxième volet, Le Royaume (1901-1906, Hickox réunit des forces fidèles: Margaret Marshall, Felicity Palmer, Arthur Davies, David Wilson-Johnson ainsi que le Chœur et l’Orchestre symphoniques de Londres qu’il dirigeait régulièrement. Attentif à son moindre geste, l’orchestre en particulier se donne avec une intense conviction à la rutilance nuancée et au luxe timbral de sa partie, l’un des points forts d’une œuvre plus lisse et moins conflictuelle à ses dépens que Les Apôtres malgré l’utilisation rayonnante et parfois exaltée d’un même matériel thématique finement adapté aux attitudes campées et aux sentiments exprimés au cours des cinq volets. C’est à Marie – la voix de soprano de Margaret Marshall d’une troublante pureté – que revient «The Sun goeth down» aux échos hébraïques, l’une des pages les plus inspirées de son auteur et d’une délicatesse rare. Le personnage de Marie-Madeleine a moins de consistance psychologique et Felicity Palmer en accentue adroitement la force recitativo. Toujours aussi lumineusement expressive, la belle qualité de la voix de ténor d’Arthur Davies accuse le relief émouvant du rôle de saint Jean mais, malgré la prestation sans reproche de Wilson-Johnson, les pages plus rigides offertes à saint Pierre restent en deçà. Deux brèves partitions tristes et tendres viennent en complément de programme, avec Roderick Elms à l’orgue: Sursum corda (1894) pour cordes, cuivres, timbales et orgue nobilimente, et Sospiri (1914), sombrement prémonitoire dans la version pour cordes, harpe et orgue (coffret de deux disques CHAN 241-54). CL

Verdi: Vienne contre Barcelone

Dans le match qui oppose la réédition dans la collection «Legendary Performances» chez Arthaus de deux des opéras bien connus de Verdi, Nabucco (1842) et Rigoletto (1851), on donnera une légère préférence à la seconde. Non pas que la production réglée par Graham Vick convainque réellement, plombée par une scénographie et des costumes fort laids, mais le metteur en scène britannique a au moins l’avantage de prendre quelques risques. Rien en revanche à attendre de ce côté pour la trop froide production de Nabucco par Günter Krämer, dont le minimalisme prudent aseptise tout. Si ces deux documents valent surtout par l’excellence des distributions réunies, comment s’en étonner avec la présence du grand Leo Nucci en Nabucco? A près de 60 ans en 2001 (année de captation de ce document au Staatsoper de Vienne), le baryton italien n’a rien perdu de sa superbe, au chant noble merveilleusement placé et projeté, à peine terni par un timbre plus dur qu’à son apogée. A ses côtés, il faut passer sur la première demi-heure où l’Abigaïlle de Maria Guleghina a bien du mal à se chauffer, avant d’imposer pleinement ensuite sa voix puissante et pulpeuse. Outre un très bon chœur, l’autre atout de cette production consiste en la direction cursive et enflammée de Fabio Luisi, un régal d’engagement et de théâtre (Blu-ray 109158 ou DVD 109157). Moins flamboyant mais sans doute plus attentif aux détails, Jesús López-Cobos n’est pas en reste à Barcelone en 2004, grâce à un geste vivant, souple et agile. C’est là encore le rôle-titre interprété par Carlos Alvarez qui n’appelle que des éloges par son impact et sa présence, même si le timbre peut manquer de couleurs là aussi. Contrairement au public, on sera moins charmé par la Gilda d’Inva Mula, à la technique forcée et peu naturelle, même si elle sait réserver de beaux moments lorsque le chant est bien posé. Rien de tel pour Marcelo Alvarez, insolent d’aisance et de fluidité tout au long de la représentation. Une merveille, bien épaulé par l’excellence des seconds rôles et du chœur (Blu-ray 109142 ou DVD 109141). Deux productions par conséquent très recommandables, même si l’on rappellera une réédition à acquérir en priorité, celle de la Rusalka mise en scène par David Pountney en 1986 (voir ici). FC

Trois facettes d’Augustin Dumay

Cet album de deux disques illustre trois facettes d’Augustin Dumay : le soliste, le chef et le partenaire de musique de chambre. Ardente, parfois âpre (est-ce lui qui grogne ainsi?), l’interprétation solidement argumentée du Concerto pour violon de Beethoven ne plaira pas à tout le monde. Ayant tendance à ralentir les tempi, le violoniste le joue avec puissance et élégance, tout en soulignant franchement les contrastes. Malgré un Sinfonia Varsovia moyen, l’exécution retient l’attention grâce au jeu admirable de Dumay: sonorité lumineuse, phrasé expressif, articulation nette, bref du beau et grand violon. Enregistré quatre ans plus tôt, en 2010, à Tokyo, la Huitième Symphonie de Beethoven se caractérise par des accents tranchants et un ton ostentatoire mais le chef, soucieux de la clarté du propos, assume cette approche. Cette interprétation parfois trop agitée s’avère cohérente et, surtout, diablement stimulante, malgré un Orchestre philharmonique du Kansai quelconque. Retour quatre ans plus tard à la Salle Colonne: Svetlin Roussev, Miguel da Silva, Marie Chilemme, Henri Demarquette et Aurélien Pascal s’associent avec le violoniste pour un Sextuor de Brahms de haute tenue mais trop alangui, maniéré et voluptueux, la pure beauté étant érigée ici en principe. Ces enregistrements à prendre ou à laisser reflètent le métier actuel d’un musicien racé (Onyx 4154). SF

Retour d’une grande version de Hansel et Gretel

Editée par Berlin Classics au temps du rideau de fer (en 1971 puis récemment en 2009), la version de Hansel et Gretel de Humperdinck gravée par Otmar Suitner (1922-2010) ressurgit opportunément par les bons soins de Brilliant Classics, comme toujours à un prix très avantageux. Une aubaine pour les amateurs du son plein et généreux du chef autrichien qui a fait l’essentiel de sa carrière en Allemagne de l’Est, dirigeant notamment la prestigieuse Staatskapelle de Dresde de 1960 à 1964. On le retrouve précisément à la tête de cette formation, quelques années plus tard en 1969, entourant une remarquable distribution vocale. D’emblée, le tempo lent impose son rythme réfléchi et étagé, mettant admirablement en relief l’ensemble des pupitres tout en trouvant un bel équilibre sur les couleurs et la conduite du discours théâtral. Très en voix dans les deux rôles-titres, Ingeborg Springer et Renate Hoff apportent un naturel admirable à leur interprétation, bien en phase avec le chef. Autre atout avec les superlatifs parents de Theo Adam et Gisela Schröter, tous deux très attentifs à la diction, sans se départir d’une fantaisie narquoise très à-propos. Mais c’est peut-être plus encore Peter Schreier qui se montre au-dessus de tout éloge, imposant une surprenante voix fluette, perchée dans l’aigu, à sa sorcière aussi séduisante que perverse. Si l’on ajoute que l’orchestre, dans un grand jour, est aussi bien capté que les chanteurs, ce disque est fait pour vous (coffret de deux disques 95121)! FC

Hannu Lintu et les classiques du XXe siècle

Hannu Lintu (né en 1967), après de remarquables Symphonies d’Enesco avec le Philharmonique de Tampere, dont il était alors le directeur musical, et un beau disque Ligeti, cette fois-ci avec l’Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, dont il est le directeur musical depuis août 2013, en vient, toujours chez Ondine, à deux symphonies pour le moins atypiques mais qui n’en sont pas moins devenues des «classiques» du XXe siècle.

Dans la Turangalîla-Symphonie (1948) de Messiaen, le chef finlandais s’attache à éviter de donner raison à Boulez, qui raillait une «musique de bordel»: le geste est sec et net, voire brusque et raide, et la prise de son analytique – en concert, semble-t-il – ne privilégie pas la séduction. Si l’œuvre appelle ainsi moins au rêve et à l’émotion, il est intéressant de l’entendre rendue à une modernité moins consensuelle et confortable, avec le piano d’Angela Hewitt (née en 1958), subtil mais un peu trop relégué à l’arrière-plan, et les ondes Martenot de Valérie Hartmann-Claverie, qui se détachent en revanche fort bien, notamment dans le grave (ODE 1251-5).

Le programme consacré à Berio, également enregistré en janvier 2014 (mais cette fois-ci apparemment en studio), est centré sur la Sinfonia (1969). Ici aussi, le son est mat, les textures claires et aérées, les attaques tranchantes, et même brutales: l’ensemble, excessivement asséché, ne respire pas suffisamment et l’équipe de huit chanteurs finlandais ne fait pas oublier les Swingle Singers, ancienne ou nouvelle manière. Les complètements sont plus intéressants, qu’il s’agisse des plaisantes Quattro versioni originali della Ritirata Notturna di Madrid di L. Boccherini (1975) ou du trop rare Calmo (1974/1989) pour mezzo-soprano et vingt-deux instruments, bel in memoriam Maderna où s’illustre la mezzo Virpi Räisänen (ODE 1227-5). SC

Trois opéras de Puccini à Covent Garden

Voilà une belle aubaine que ce coffret réunissant trois productions d’ouvrages de Puccini données au Royal Opera House de Londres lors de ces dix dernières années. Si au moins deux disques apparaissent incontournables, l’un pour son casting de luxe (un splendide trio Georgiu/Kaufmann/Terfel dans Tosca) et l’autre pour une mise en scène d’une imagination et d’une beauté intemporelles (Turandot par Andrei Serban), on pourra faire cependant l’impasse sur la trop classique et usée jusqu’à la corde Bohème de John Copley. Il est vrai que cette production de 1974, ici enregistrée en 2009 (voir la reprise de 2006 chroniquée dans nos colonnes) affiche un premier degré au confort ronronnant et reste peu aidée par une prise de son lointaine qui ne met pas en valeur les chanteurs. C’est fort dommage car le plateau vocal fait la part belle à de jeunes chanteurs, affichant un bon niveau homogène, tandis qu’Andris Nelsons marque son territoire par un orchestre volontiers réactif, aux scansions marquées.

Les amateurs de voix seront comblés par l’affiche de la Tosca mise en scène par Jonathan Kent dès 2006 (et déjà avec Angela Gheorghiu et Bryn Terfel), ici captée en 2011. L’affrontement entre Gheorghiu et Terfel passionne par son engagement animal, la soprano Roumaine faisant valoir l’aisance de ses phrasés et la rondeur de son timbre, tandis que le baryton gallois joue de ses formidables qualités d’acteur, rôdant autour de sa proie tel un prédateur. Jonas Kaufmann n’est pas en reste par la noblesse de son chant, le respect des nuances et la pureté de l’émission. Assurément un plaisir constant que ce trio de rêve. De quoi compenser une mise en scène là aussi trop littérale, sans imagination et d’un statisme désarmant (hormis la scène de l’affrontement entre Tosca et Scarpia).

Rien de tel avec la Turandot imaginée par Andrei Serban en 1984, enregistrée en 2012 sur le présent disque. Cette production reprise à travers le monde, par exemple à Washington en 2009, étonne par son inventivité visuelle constante, recréant avec bonheur une représentation théâtrale traditionnelle chinoise avec force symboles, couleurs, masques et lampions, tous stylisés en une épure du meilleur effet. La poésie qui se dégage de ce ballet finement réglé émerveille pendant toute la représentation. Dommage que le Prince de Marco Berti, fort en voix, ne montre pas davantage d’investissement expressif, au contraire de la touchante Liu d’Eri Nakamura, très convaincante. Malgré un vibrato léger, elle offre beaucoup de finesse à son rôle, tandis que Lise Lindstrom impressionne par sa voix dure et tranchante, en phase avec la cruauté du rôle-titre. Comédienne intense, elle n’est pas pour rien dans la réussite de cette production, qu’on peut également acquérir séparément (Opus Arte trois Blu-ray OA BD7176 BD ou trois DVD OA 1184 BD). FC

La Belle Hélène: la croisière s’amuse

A Hambourg, en 2014, Renaud Doucet a transposé La Belle Hélène sur un paquebot dans les années 1960: ce n’est pas très original, les piscines devenant un élément de décor fréquent à l’opéra aujourd’hui, mais le metteur en scène a des idées et du goût pour rendre ces trois actes légers et divertissants. Sans doute manque-t-il à tout cela un peu de piquant, mais ce spectacle aux couleurs pastel et peace and love respecte l’esprit parodique de l’œuvre d’Offenbach. Voilà qu’entrent un sosie de Steve Jobs et un autre d’Angela Merkel, qui pousse une brouette remplie d’euros, amusante référence à la crise grecque. Oreste a le look d’Austin Powers et Bacchis, la suivante d’Hélène, ressemble à Nana Mouskouri en son jeune temps. Voix corsée et aigus faciles, Jennifer Larmore incarne une Hélène bourgeoise qui s’encanaille, enfilant un préservatif sur le sexe d’une statue grecque avec malice et une pointe d’extase. Elle est entourée d’une troupe bien chantante et ayant le sens du rythme mais la qualité de la diction s’avère inégale: retenons le Pâris de Jun-Sang Han, moins pour sa voix que pour son physique de mignon, le Ménélas truculent de Peter Galliard, l’Achille à l’allure de rock star coiffé d’un casque à crête de Dovlet Nurgeldiyev et le Calchas de Christian Miedl, capitaine à la barbe fleurie bien de sa personne, mais en short. La discipline règne dans les rangs de l’orchestre mais Gerrit Priessnitz aurait pu le diriger avec encore plus de dynamisme et de finesse (C Major DVD 730908 ou Blu-ray 731004). Pour un compte rendu en anglais sur notre, lire ici. SF

Deux rééditions lyriques dirigées par Mark Ermler

Melodiya exhume de ses archives deux curiosités gravées par Mark Ermler (1932-2002), l’un des chefs que cet éditeur a le plus sollicité dans le domaine lyrique.

C’est précisément avec la recréation du tout dernier opéra de Prokofiev, Histoire d’un homme véritable, que le jeune Ermler s’était fait reconnaître par ses pairs en 1960. L’ouvrage avait en effet été donné à huis clos en 1948 au Kirov puis rapidement rejeté par le compositeur lui-même, insatisfait d’une composition écrite à la va-vite pour satisfaire Jdanov et le régime soviétique. En fait, l’enregistrement réalisé en 1961 dans la foulée de la recréation permet d’entendre une version remaniée, entre autres par l’épouse du compositeur, réduisant notamment l’œuvre à trois actes au lieu de quatre. C’est cette unique gravure de l’ouvrage, déjà proposée en disque compact par Chandos en 2002, que l’on peut entendre à nouveau aujourd’hui. Un Prokofiev mineur certes, au lyrisme parfois cinématographique, mais qui réserve de beaux passages, surtout dans le premier acte. Le tout parfaitement rendu par des interprètes de qualité et un Ermler au métier sûr, tandis que la prise de son met bien en valeur les interprètes, hormis le chœur, moins bien capté (MEL 10 02353).

On ne peut malheureusement pas en dire autant de la Tosca enregistrée en 1974, au son plus métallique, et par ailleurs alourdie par la direction sans surprise d’Ermler. Le disque bénéficie pourtant de la présence de trois interprètes principaux d’exception, tous piliers de la troupe du Bolchoï du temps de l’Union soviétique. Ainsi de l’irradiante Tosca de Tamara Milashkina, au timbre velouté, accompagnée du chant pur et aérien de son mari à la ville, Vladimir Atlantov (Cavaradossi), et d’un non moins convainquant Yuri Mazurok en Scarpia (chanteur que l’on retrouve dans l’autre version disponible de Tosca chez Melodiya, dirigée par Lazarev en 1982). De quoi procurer d’incontestables satisfactions à l’écoute de cette version imparfaite mais à l’indéniable ton russe – particulièrement la coloration inimitable des cuivres (MEL 10 02359). FC

Belle soirée à Munich avec Don Giovanni

Déjà publié par Myto, ce Don Giovanni enregistré le 12 juillet 1973 à l’Opéra d’Etat bavarois réapparaît dans de meilleures conditions chez Orfeo. Cette représentation ne manque pas d’atouts, à commencer par Wolfgang Sawallisch, directeur musical à Munich de 1971 à 1992: tout sauf routinier, le chef allemand, inventif tout en s’inscrivant dans la grande tradition, soutient constamment l’intérêt. Alors âgé de 31 ans seulement, Ruggero Raimondi, cinq ans avant sa mémorable incarnation vocale et dramatique dans le film de Losey et sous la baguette de Maazel, domine la scène. Côté femmes, il est entouré d’un trio exceptionnel: Margaret Price (Anna), Julia Varady (Elvira) et Lucia Popp (Zerlina). Les rôles masculins sont moins bien distribués, hormis le somptueux Commandeur de Kurt Moll: un Leporello pas très idiomatique et qui en fait des tonnes (Stafford Dean) et, surtout, un Ottavio (Hermann Winkler, pourtant pilier de l’Opéra de Cologne durant près de trente ans) très en dessous des autres, d’ailleurs privé de son «Dalla sua pace» au premier acte (coffret de trois disques 846 153). SC

Des Noces légendaires... mais qui ne le sont plus

Ces Noces de Figaro captées à la Scala en 2006 méritaient-elles d’entrer dans la collection «Legendary Performances» d’Arthaus Musik (voir par ailleurs ici)? Légendaire, la mise en scène de Giorgio Strehler – conçue pour Paris en 1973 à Paris (où elle marqua l’entrée en fonctions du nouveau directeur, Rolf Liebermann) puis remaniée en 1981 à Milan, et reprise ici par Marina Bianchi – l’est certes: de fait, son sobre classicisme a enchanté des générations de spectateurs et elle a continué, ces dernières années encore, d’apparaître à l’affiche à Paris (où elle a même été captée en 2010) et à Milan. Mais, sans entonner le lancinant lamento sur le déclin du chant, ce caractère légendaire tenait aussi à des artistes de haute lignée vocale qui savaient en outre habiter les décors spacieux d’Ezio Frigerio et les costumes pastels impeccablement XVIIIe de Franca Squarciapino: Janowitz, Price, Freni, Berganza, Cotrubas, von Stade, Bacquier, Krause, van Dam, Berbié, Moll, Sénéchal... Rien de tel ici, mais un Chérubin (Monica Bacelli) correct, quoique plus âgé que l’excellente Suzanne de Diana Damrau, elle-même moins jeune que la comtesse moyennement distinguée de Marcella Orsatti Talamanca. Les maîtres, avec Pietro Spagnoli, comte à la voix claire et mate, sont plus fades que les serviteurs, avec Ildebrando D’Arcangelo, Figaro de grande autorité. Côté bouffe, Bartolo (Maurizio Muraro) est fatigué mais accompagné d’une Marcelline pleine de piquant (Jeannette Fisher), qui, comme Basile (Gregory Bonfatti), n’est pas privée de son air du dernier acte – et c’est heureux. A la baguette, pas de Solti ni de Mackerras «légendaires» non plus, mais la direction lente et raide de Gérard Korsten. Le recours (au demeurant parcimonieux) à une caméra mobile latérale, à l’avant-scène côté cour, ne suffit évidemment pas à rehausser l’intérêt de cette réédition (album de deux DVD 109145 ou un Blu-ray 109146). SC

Turandot: avantage à Londres

Trois Turandot récemment parues ou rééditées, pas moins! Leur principal point commun, hormis le fait qu’elles s’en tiennent toutes à la version achevée par Alfano, réside dans la difficulté manifeste de trouver une incarnation vocale convaincante pour le redoutable rôle-titre.

Pas de surprises au théâtre Carlo Felice de Gênes fin décembre 2012, avec une production de (bonne) facture traditionnelle: la mise en scène conçue en 1993 par Fausto Cosentino, reprise ici par Giuliano Montaldo, ne brille pas ni par la direction d’acteurs ni par la psychologie, mais son premier degré assumé est sincère et efficace, offrant un péplum aux colonnes monumentales où danseurs, mimes et figurants abondent et où la scénographie (lumignons, drapeaux...) et les costumes ne lésinent pas sur la couleur locale, avec une pointe de fantaisie pour les trois ministres. Animée par un remarquable sens dramatique, la direction musicale de Donato Renzetti alterne de façon bienvenue brutalité et raffinement, avec un orchestre très présent mais des chœurs médiocres. Face à au Calaf rayonnant et chaleureux de Mario Malagnini, en belle santé mais pas d’une subtilité infinie, Daniela Dessi abuse de la force et du mélo en Turandot: l’aigu détimbre, le rôle est trop souvent davantage crié que chanté. En Liù, Roberta Canzian ne révèle pas le timbre le plus séduisant qui soit mais n’appelle pas de réserves majeures, de même que le Timur de Ramaz Chikviladze (Dynamic DVD 33764 ou Blu-ray 55764).

A Covent Garden en septembre 2013, c’est une reprise de la production d’Andrei Serban, créée en 1984 à Los Angeles puis à Londres sous la direction de Colin Davis avec Gwyneth Jones et Plácido Domingo dans les principaux rôles. Avec un décor unique, une direction d’acteurs très fouillée et, surtout, la distance introduite par le principe du théâtre dans le théâtre, le metteur en scène américain d’origine roumaine s’accommode de façon astucieuse de la dimension «exotique» de l’ouvrage qui a un peu vieilli: depuis une galerie en demi-cercle, le chœur est spectateur d’une action qui se joue sur une sorte de piste de cirque vers laquelle l’empereur descend dans une nacelle depuis les cintres. La localisation géographique demeure sans ambiguïtés et le réalisme conserve ses droits – lanternes, masques, danseurs, meule du bourreau – mais tout est délibérément excessif, souvent grotesque voire caricaturé, manière de faire comprendre qu’on ne prend pas tout cela vraiment au sérieux: on n’oublie pas la pièce de Gozzi et la commedia dell’arte, comme avec ces ministres en arlequins armés de leur bâton et jouant avec les crânes des princes décapités. Le spectacle, au demeurant remarquablement filmé, laisse des impressions visuelles très fortes, avec des costumes colorés tranchant sur la nuit qui domine la plupart du temps. A ce seul titre, ce DVD, présenté par le directeur musical de Covent Garden, Antonio Pappano, et incluant deux bonus en anglais non sous-titrés (l’habituelle succession d’extraits des répétitions et d’entretiens avec les principaux protagonistes et, plus bref mais plus intéressant, sous le titre «Derrière les masques», un coup de projecteur sur le trio de ministres), méritait donc d’être retenu dans l’anthologie Puccini du même éditeur chroniquée par ailleurs sur la présente page, d’autant que Henrik Nánási sait motiver les musiciens londoniens par une direction vive et inspirée, parfois aussi ronflante. Mais la distribution n’offre pas autant de satisfactions: tranchante et glaciale, Lise Lindstrom, affublée au deuxième acte d’une longue chevelure noire évoquant fâcheusement Cruella, décevra ceux qui recherchent l’épaisseur de la voix, le velouté du timbre et la profondeur des graves. Marco Berti est un Calaf assez pataud dont la justesse est constamment mise en défaut, la palme revenant finalement, malgré un vibrato un peu trop présent, à la Liù très crédible d’Eri Nakamura, aux côté du Timur tout à fait correct de Raymond Aceto (Opus Arte DVD OA 1132 D ou Blu-ray OABD 7142 D).

Enfin, l’été dernier à Bregenz, Marco Arturo Marelli, tirant parti de l’immense Seebühne en plein air, a tenté de développer un concept beaucoup plus original, où les idées foisonnent, mais de manière brouillonne et dispersée. Tout part, avant même que les premières notes n’aient retenti, du compositeur qui, à l’avant-scène, devant sa table de travail voisinant avec son lit et son piano, entend un air chinois joué par une boîte à musique – l’anecdote a été effectivement rapportée. On comprend rapidement que ce Puccini, qui rejoint sans tarder le centre du plateau, ne fait qu’un avec Calaf: étrange assimilation, alors que le prince va résoudre les énigmes et conquérir la princesse tandis que le compositeur ne parviendra pas à achever son opéra... Ensuite, la production remixe l’histoire de l’Empire du Milieu à satiété, de la Chine éternelle – grande muraille, armée innombrable en statues de terre cuite, lances, lanternes, oriflammes, éventails, rubans de gymnastique, dragons de nouvel an, idéogrammes – au XXe siècle – prolétaires en casquette et veste col Mao, sbires en longs manteaux de cuir – avec aussi une pincée de Gozzi – pierrot, masques grotesques. Le gigantisme et les effets spéciaux sont emblématiques du lieu, usant de différents niveaux de machinerie, de décors tournants, de projections géantes et de nombreux figurants: jongleurs, mime, meule géante pour aiguiser le sabre du bourreau, petit manège des embarcations sur le lac, le spectateur est certes là pour en avoir plein les yeux, mais la réalisation de Felix Breisach, trop papillonnante, donne rapidement le tournis. Ministres conjuguant complet-cravate du bureaucrate à tout faire – y compris la formolisation des têtes décapitées des prétendants – et arlequinade, empereur en chaise roulante poussée par une accorte infirmière, il ne faut guère chercher de cohérence dans ce show en plein air, qui n’est pas sauvé par une direction d’acteurs prosaïque, voire triviale, et prêtant à sourire, tant les chanteurs se révèlent en outre piètres comédiens. Plusieurs distributions alternent tout au long de l’été, de telle sorte que celle du présent DVD diffère très sensiblement de celle dont il a été rendu compte en son temps par notre site. Si elle semble posséder la puissance requise pour le rôle-titre, Mlada Khudoley ne s’en montre pas moins à la peine: les registres ne sont pas soudés, l’aigu est vacillant, imprécis et criard, les graves inélégants... Riccardo Massi incarne un Calaf modérément assuré, mais qui parvient à donner le change malgré quelques fragilités. Guanqun Yu (Liù) connaît des difficultés dans les extrêmes de son registre et Michail Ryssov est un Timur bien essoufflé, à la différence du trio de ministres, très affûté. La direction de Paolo Carignani est satisfaisante, malgré quelques décalages peut-être imputables aux conditions particulières du lieu. Pour un compte rendu en anglais de cette publication, lire ici (C Major DVD 731408 ou Blu-ray 731504). SC

Mozart en noir et blanc

Déception à la découverte de cette réédition de quatorze Sonates d’église de Mozart, enregistrée en 1974 par un Vladimir Spivakov de seulement trente ans, avec ses trois comparses au violon (Anatoly Sheinyuk), au violoncelle (Yuli Turovsky) et à l’orgue (Sergey Dizhur). Ces petits bijoux d’inventivité rythmique pâtissent d’une version certes dynamique mais taillée à la serpe, en noir et blanc. Les interprètes essaient de compenser par leur énergie et leur tranchant le peu de couleurs et le son étriqué de leurs instruments. Tout épanchement est ainsi gommé au profit d’une vision vive et sèche, plus équilibrée dans les sonates plus abouties et plus tardives de Mozart. De ces œuvres, composées entre 1767 et 1779 environ, les plus curieux pourront tenter de découvrir le rythme échevelé et péremptoire de la Sonate K. 245 ou la plus délicate Sonate K. 328. Rien d’essentiel cependant pour cette version qui a dû surprendre à sa sortie par ses choix radicaux, mais qui a aujourd’hui mal vieilli (Melodiya MEL 10 02265). FC

La rédaction de ConcertoNet

|