|

Back

CD, DVD et livres: l’actualité de mai

05/15/2014

Les chroniques du mois

Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet

Panorama du quatuor à cordes Panorama du quatuor à cordes

Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction

Daniel Barenboim dirige Bruckner Daniel Barenboim dirige Bruckner

Daniel Harding dirige R. Strauss Daniel Harding dirige R. Strauss

Jacques Mercier dirige Schmitt Jacques Mercier dirige Schmitt

Le Corsaire à Toulouse (2013) Le Corsaire à Toulouse (2013)

La Métamorphose de Pita et Moon (2013) La Métamorphose de Pita et Moon (2013)

Catone in Utica de Vivaldi Catone in Utica de Vivaldi

Claudio Abbado dirige Beethoven et Brahms Claudio Abbado dirige Beethoven et Brahms

Le Trio Zimmermann dans Beethoven Le Trio Zimmermann dans Beethoven

R. Farnes dirige Le Tour d’écrou R. Farnes dirige Le Tour d’écrou

Cédric Tiberghien dans Szymanowski Cédric Tiberghien dans Szymanowski

Gil Shaham interprète quatre concertos Gil Shaham interprète quatre concertos

Oui ! Oui !

Georg Solti dirige Stravinski et Bruckner

Sergiu Celibidache répète Bruckner

Mariss Jansons dirige Brahms et Janácek

Hugo Ticciati et Henrik Måwe

Claudio Arrau interprète Beethoven

Le Quatuor Meta4 interprète Saariaho

Edward Gardner dirige Britten

Maria du Toit interprète Spohr

Jean Muller interprète Liszt

William Wolfram interprète Liszt

Hayk Melikyan interprète Babadjanian

Kemp English interprète Kozeluch

Rachmaninov par Damien Top

Leonard Bernstein dirige Stravinski

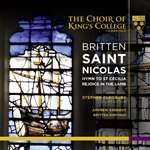

Stephen Cleobury dirige Britten

Le Trio Les Esprits interprète Beethoven et Schumann

Musique de chambre d’Emile Goué

Musique de chambre de René de Castéra

Boris Godounov à Munich (2013)

Dimitri de V. Joncières

Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?

Nikolaus Harnoncourt dirige Mozart et Bach (1981)

Œuvres de Johann Friedrich Fasch

Les vingt-cinq ans de l’ensemble Il Fondamento

Le pianiste Federico Colli

Le pianiste Kiryl Keduk

Renaud Capuçon interprète Bach et Vasks

Don Pasquale à Cagliari (2002)

L’Enlèvement au sérail à Stuttgart (1998)

Viktor Valkov interprète Nenov

Georg Hamann interprète R. et C. Schumann

Daniel Auner interprète Mozart

Louis Lortie interprète Chopin

200000 Thalers de Blacher à Berlin (1970)

Pas la peine

Jorge Bolet en concert (1988)

Le pianiste Pawel Wakarecy

Matthew Trusler interprète Britten

Valentina Lisitsa interprète Liszt

Hans Graf dirige Orff

Maria Korecka-Soszkowska interprète Chopin

Hélas!

Valentina Lisitsa interprète Nyman

Le match du mois

Concerto pour violon de Britten: T. Little, G. Shaham ou M. Trusler?

En bref

Valentina Lisitsa déçoit chez Decca

Faux Dimitri mais vrai grand opéra

Chopin, encore et toujours

Deux Français méconnus: Emile Goué et René de Castéra

Encore du Grand Piano!

Un Don Pasquale divertissant

Premier disque pour le Trio Les Esprits

Ennui sur la lagune

Le shtetl au Deutsche Oper

Une biographie de Rachmaninov qui fait l’affaire

La dure loi de Spohr

Boris à la sauce Bieito

L’Enlèvement diplopique de Neuenfels

Bernstein rend hommage à Stravinsky

J. Muller et W. Wolfram: un Liszt haut en couleur

Britten célébré dans sa patrie

Renaud Capuçon relie Bach à Peteris Vasks

Deux violonistes viennois: Georg Hamann et Daniel Auner

Des Carmina qui ne carburent pas

Valentina Lisitsa déçoit chez Decca

Decca met Valentina Lisitsa (née en 1973) à l’honneur, avec ces deux parutions éditées avec soin. La première ne présente malheureusement qu’un intérêt bien faible. Enregistré en décembre 2013, l’album est consacré à la musique de Michael Nyman (né en 1944) écrite pour le piano. Point de transcription de celle de Meurtre dans un jardin anglais, mais beaucoup de pièces destinées à l’illustration d’autres films – dont l’inévitable Leçon de piano (1993). Malgré la notice enthousiaste de Paul Morley («il suit une ligne qui va de la croix chrétienne de Bach, en passant par la brume irréelle de Debussy, à l’accord mystique de Scriabine, à l’obsession hypersensible du toucher et du placement de la note qui habite Cornelius Cardew»), on entend peu d’originalité, beaucoup de vacuité et un matériau harmonique qui semble se réduire à la seule mélodie (478 6421). Le souvenir d’une superbe Totentanz dans un précédent album Naxos (lire ici) laissait espérer que l’album consacré à Franz Liszt (enregistré en décembre 2011) mettrait mieux en valeur la pianiste ukrainienne. On tombe de haut! Bien que les mélodies schubertiennes («Ave Maria», «Gute Nacht», «Des Mädchens Klage», «Erlkönig», «Der Müller und der Bach») révèlent une ligne de chant ample et un legato généreux, elles sont trop portées sur la pédale pour intéresser véritablement. Plus adaptée à Mendelssohn ou Grieg, la légèreté du toucher anime de belles couleurs «El contrabandista» mais ne rend pas service à la «Danse sacrée» d’Aïda (Verdi), à la fois timide et mielleuse. Et si la première partie de Deuxième Ballade a fière allure, le reste se perd en longueurs alors que la Douzième Rhapsodie hongroise est quelque peu défigurée par des coquetteries en tout genre (478 5352). GdH

Faux Dimitri mais vrai grand opéra

Après Amadis de Gaule, La Mort d’Abel, Renaud, Thérèse et Le Mage, la collection que le Palazzetto Bru Zane consacre à l’opéra français s’enrichit d’un sixième volume aussi luxueusement présenté que les autres: quel plaisir de disposer de tels objets! Opéra en cinq actes d’après Demetrius de Schiller, Dimitri (1876) constitue le seul succès de Victorin Joncières (1839-1903) à la scène. Défenseur de Chabrier et de Franck, l’homme exprime une profonde admiration pour Wagner mais son «grand opéra» s’inscrit plutôt dans le sillage de Gounod et de Meyerbeer. L’écoute permet de comprendre pourquoi cet ouvrage ambitieux a été reçu triomphalement lors de sa création, mais aussi qu’il soit tombé dans l’oubli par la suite: de la musique de belle facture mais assez prévisible. Il ne s’agit donc pas d’une découverte essentielle mais cet enregistrement, qui a le mérite d’exister, ravira les spécialistes de l’opéra français qui retrouveront, outre d’excellents chanteurs (Philippe Talbot, Gabrielle Philiponet, Nora Gubisch, Andrew Foster-Williams), Hervé Niquet et le Brussels Philharmonic qui défendent brillamment ce répertoire depuis quelques années. Néanmoins, pour mesurer la distance, parfois abyssale, entre le talent et le génie, écoutez Boris Godounov que Moussorgski a composé quelques années auparavant et qui retrace lui aussi cette tranche d’histoire de la Russie (Ediciones Singulares ES1015). SF

Chopin, encore et toujours

Deux interprètes expérimentés livrent, dans un contexte discographique saturé, leur vision de la musique de Frédéric Chopin. Interpréter ces partitions induit de trouver un point d’équilibre entre puissance et sensibilité. De la sensibilité musicale, la pianiste polonaise Maria Korecka-Soszkowska en a. Ce sont les moyens techniques qui font défaut. En raison d’un toucher plutôt ordinaire et d’une puissance moyenne, la sélection de Préludes ressort de façon terne. Les Mazurkas s’accommodent davantage de ce jeu «au coin du feu». Les Valses et surtout la Polonaise «Héroïque» négligent, en revanche, la rigueur des tempos et l’exactitude de la rythmique – pour rhapsodier à l’excès (Dux DUX0760). Louis Lortie (né en 1959), lui, possède les moyens adaptés. Mais le pianiste québécois polit à ce point son Chopin que sa magnificence argentée en devient trop éclatante, trop éblouissante. On s’aventurera néanmoins dans cette intégrale en construction (dont le volume 3 est à présent disponible) sans crainte d’être heurté par un piano impeccable, qui tranche les quatre Impromptus dans du marbre blanc et restitue la Troisième Sonate sans qu’un cheveu ne manque ni ne bouge. Enfin, à l’image du reste de l’album, la large sélection de Nocturnes fait rarement rêver mais impressionne par le perfectionnisme de la frappe et rassure par l’absence d’ostentation – affaire de goût. Un Chopin très sain de corps. Mais l’esprit y est-il? (Chandos 10813). GdH

Deux Français méconnus: Emile Goué et René de Castéra

La collection de disques du Festival international Albert Roussel permet de découvrir des compositeurs français méconnus de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Le deuxième volume consacré à la musique de chambre d’Emile Goué (1904-1946) comporte deux œuvres conçues en captivité. Le Quintette pour piano et cordes (1943), d’excellente tenue, présente beaucoup de densité et de gravité alors que la Petite Suite facile pour quatuor à cordes (1940), conçue pour les musiciens du camp dans lequel l’auteur a été détenu, affiche plus de sérénité. La dernière pièce, «Noël languedocien», sur un air populaire, adopte même une allure enjouée. Composé antérieurement, le Trio pour piano, violon et violoncelle (1933) s’avère moins personnel, témoignant encore de l’influence de Franck, mais il s’agit d’un ouvrage remarquable qui mérite de sortir de l’oubli. Le Quatuor Joachim et Olivier Chauzu interprètent cette musique exigeante, mais valorisante, avec une grande force de conviction et un haut niveau de maîtrise instrumentale (Azur Classical AZC100).

Etrangement, même s’il bénéficie du soutien du Palazzetto Bru Zane, le deuxième volume de l’intégrale de la musique de chambre de René de Castéra (1873-1955) a été enregistré aux Etats-Unis par des interprètes américains. Comme Pierné, ce compositeur formé à la Schola Cantorum, notamment auprès d’Albéniz, se dévouait pour la musique de ses contemporains au détriment de la sienne. Par conséquent, son œuvre s’avère encore plus méconnue que celle de Goué, dont la discographie s’enrichit progressivement alors qu’il reste tant à accomplir pour le compositeur landais. Voilé de nostalgie, ce Concert pour piano, violoncelle, flûte et clarinette (1922) séduit grâce à sa délicatesse, son élégance et sa légèreté mais il tire un peu en longueur. De belle facture, mais plus monotone, le Trio pour piano, violon et violoncelle (1904) baigne dans cette même atmosphère, évocatrice et raffinée. La brève Sicilienne (1928), pour violoncelle et piano, présente un intérêt moindre. L’interprétation de Lucian Rinando (flûte), Dean LeBlanc (clarinette), Elmira Darvarova (violon), Samuel Magill (violoncelle) et Linda Hall (piano) rend justice à cette musique distinguée qui ne marque toutefois pas autant les esprits que celle de Goué. Les amateurs de musique française rare ne passeront pas à côté de ces publications (Azur Classical AZC109). SF

Encore du Grand Piano!

Belle pioche que ces nouvelles raretés exhumées par le label Grand Piano, dont les choix éditoriaux demeurent dignes d’éloges.

Apprécié de Saint-Saëns, surnommé le «Rachmaninov anglais», le compositeur britannique York Bowen (1884-1961) a vu pâlir son étoile après la Première Guerre mondiale. On comprend pourquoi, à dire vrai... à l’écoute de cette musique au romantisme daté. La Brésilienne Cristina Ortiz (née en 1950) interprète les Vingt-quatre Préludes (1938), dans lesquels Paul Conway voit «les plus belles pièces de caractère écrites par Bowen pour le piano» ainsi qu’une «synthèse de sa technique pianistique». On craint pourtant qu’ils ne restent rangés dans le placard des partitions mineures du XXe siècle tant la substance mélodique ou rythmique fait défaut. De même, l’intimisme de la Berceuse (1928) offre une lumière fort pâle au souvenir de Chopin, alors que le raffinement de la Suite Mignonne (1915) paraît bien suranné (GP637).

L’Arménie est à l’honneur avec le compositeur soviétique Arno Babadjanian (1921-1983), dont l’intégrale de la musique pour piano seul tient sur un disque de 55 minutes. Suisse d’origine arménienne, Hayk Melikyan (né en 1980) offre son toucher solide et anguleux (quoique vite asséchant) à cet univers radical qu’illustre à merveille la danse grinçante et virtuose achevant la Sonate polyphonique (1942-1947) – une partition parsemée de difficultés digitales qui rappellent quel grand interprète Babadjanian était lui-même. Par leur dodécaphonisme «soft» (teinté de mélodies arméniennes), les Six Images (1965) étonnent pour une composition de l’URSS de cette époque, s’achevant dans la débauche de la «Danse du Sassoun» qui rappelle le déchaînement de l’emblématique Poème (1966) – morceau obligatoire du Concours Tchaïkovski de 1966. Des pièces fortes, qui valent le détour (GP674).

L’œuvre pour piano du compositeur bulgare Dimitar Nenov (1902-1953) offre un intérêt inégal. La faute n’en revient pas à son compatriote, le pianiste Viktor Valkov (né en 1980), qui s’en fait un interprète convaincu et talentueux (finesse du toucher, élégance du délié, et même passion furieuse dans le monumental «Presto» de la Cinema Suite), mais à une musique parfois trop évanescente pour marquer. Tels ces élégants mais décousus Thème et variations en fa dièse majeur (1931), vraiment trop liquides, ou ces Miniatures (1945) «passe-partout». Si la puissante Toccata (1939) et les subtilement concentrées Etudes n° 1 et n° 2 (1931-1932) – presque scriabiniennes de ton – révèlent bien davantage le talent de Nenov, c’est finalement l’œuvre la plus précoce du compositeur – la Cinema Suite (1924-25), premier opus publié – qui retient l’oreille par la cohérence du propos, l’agressivité du geste et la radicalité des dissonances. Décoiffant (GP652).

Le meilleur pour la fin avec le lancement de l’intégrale des cinquante Sonates pour clavier du compositeur tchèque Leopold Anton Kozeluch (1747-1818), des pièces dont l’écriture s’étale entre 1773 et probablement 1810. Rappelons que le prestige de Kozeluch était tel qu’il refusa de prendre le poste de Mozart à Salzbourg en 1781 («C’est surtout la conduite de l’archevêque envers Mozart qui m’a rebuté, car s’il a pu laisser partir un homme de cette trempe, quel traitement devais-je m’attendre à subir de sa part?») mais qu’il lui succéda en 1792 comme Kammer Kapellmeister et Hofmusik Compositor de l’empereur François II. Se référant à l’édition intégrale réalisée par Christopher Hogwood et publiée par Bärenreiter, le Néo-Zélandais Kemp English utilise plusieurs pianofortes (originaux ou répliques) afin de mieux faire ressortir les spécificités de chaque partition. Le résultat s’annonce comme une intégrale de référence pour cette musique contemporaine de Mozart et Haydn, de Clementi et Dussek, qui garde pleinement son intégrité et permet de mieux comprendre les révolutions beethovénienne et schubertienne qui suivront (les onze premières Sonates en trois disques GP642, GP643 et GP644). GdH

Un Don Pasquale divertissant

Arthaus réédite le Don Pasquale (1843) représenté au Théâtre lyrique de Cagliari en 2002 et naguère publié chez TDK. La mise en scène de Stefano Vizioli permet de passer un agréable moment. L’action se déroule vivement mais de façon ni trop burlesque ni trop précipitée. La direction d’acteur ne déborde pas d’idées folles mais elle définit avec justesse le profil des quatre principaux personnages. Le plateau ne souffre d’aucun déséquilibre: chacun joue la comédie avec entrain et chante avec agilité. Antonino Siragusa incarne un Ernesto tout à fait estimable et Roberto de Candia un docteur assez drôle mais l’attention se porte surtout sur la malicieuse et ravissante Norina d’Eva Mei et le Don Pasquale truculent d’Alessandro Corbelli, qui endosse le rôle-titre avec subtilité. Gerard Korsten dirige un orchestre rigoureux mais qui manque parfois de brillant (107251). SF

Premier disque pour le Trio Les Esprits

Issus tous les trois du CNSMD de Paris et appelés à plusieurs reprises à jouer ensemble, Adam Laloum, Mi-Sa Yang et Victor Julien-Laferrière, devant leur entente évidente, ont pris la décision en 2012 de fonder un ensemble au beau nom de Trio Les Esprits. Pour leur premier enregistrement, ce n’est pourtant pas le célèbre trio éponyme de Beethoven qu’ils tiennent à présenter mais son voisin immédiat, moins souvent à l’affiche et pourtant d’une beauté d’inspiration indéniable, le Sixième Trio, second du même Opus 70. L’énigmatique Troisième Trio de Schumann, seconde œuvre au programme, est également moins souvent proposé que les deux trios qui le précèdent. Le Trio Les Esprits défend les deux partitions avec talent et autorité. Malgré l’esprit profondément chambriste des trois musiciens, c’est le piano de l’excellent Laloum qui donne des ailes au Trio de Beethoven dans une conversation qui se mène plus entre piano et cordes que distinctement à trois, le violon de Mi-Sa Yang un peu en retrait, trop lié peut-être à un violoncelle dynamique. L’élégance et la finesse de la prestation en maintiennent cependant le juste équilibre, non sans le nécessaire supplément d’âme. L’indépendance des voix et l’intense lyrisme intériorisé du Trio de Schumann permet d’apprécier plus pleinement la présence et la qualité instrumentale de chacun sans nuire à leur unité fusionnelle. Ils en négocient avec expressivité et adresse les humeurs changeantes qui naissent des élans instinctifs et parfois fragmentés sous-tendant une écriture par ailleurs fortement structurée. Sur l’ensemble du récital, l’interprétation du Trio Les Esprits est de haute tenue – affirmée, énergique et lumineuse (Mirare 241). CL

Ennui sur la lagune

Le théâtre de La Fenice aura connu trois incendies majeurs au cours de son histoire: 1773 (qui aura en réalité affecté l’ancien théâtre San Benedetto, prédécesseur immédiat de La Fenice), 1832 et 1996, ce dernier sinistre ayant entièrement ravagé ce joyau de l’art lyrique dont la construction remontait à 1792. Après un appel aux donateurs du monde entier, le théâtre fut officiellement rouvert le 14 décembre 2003 avec un concert de gala donné en présence du Président de la République italienne, Carlo Ciampi, et dirigé pour l’occasion par Riccardo Muti. C’est ce concert, déjà publié en 2005 chez TDK, auquel nous invite le présent DVD. Quelle déception! Est-ce en raison du traumatisme subi par l’incendie ou de l’enjeu de la soirée? Toujours est-il que les artistes présents semblent peu concernés par ce concert, les musiciens de l’Orchestre du Théâtre de La Fenice ainsi que les choristes n’affichant que des airs moroses ou indifférents, jouant de façon mécanique un programme qui ne semble les toucher à aucun moment, Riccardo Muti lui-même jouant semble-t-il davantage sur son aura et son physique que sur ses talents de direction d’orchestre. Il est vrai que le concert affiche des œuvres et des compositeurs dont, hormis l’ouverture La Consécration de la maison de Beethoven, le seul point commun est Venise (on écoute successivement la Symphonie de psaumes de Stravinsky, le Te Deum de Caldara et deux marches, la Kaisermarsch et la Huldigungsmarsch, de Wagner) et qui ne font pas véritablement vibrer le public, composé semble-t-il essentiellement de notabilités, applaudissant mollement une interprétation globalement bonne (notamment pour Stravinsky) sans guère susciter d’enthousiasme. Les caméras nous offrent des plans peu recherchés (on aurait pu espérer quelques détails du théâtre flambant neuf mais on en sera pour ses frais...) et parfois approximatifs, notamment lorsqu’il s’agit de filmer le chœur ou les solistes du Te Deum. A oublier bien vite, y compris pour les admirateurs de Muti (Arthaus Musik/Rai Trade 107 273)! SGa

Le shtetl au Deutsche Oper

Boris Blacher (1903-1975), dont on ne se souvient aujourd’hui que pour ses virtuoses Variations orchestrales sur un thème de Paganini, a été dans l’après-guerre l’un des compositeurs attitrés de l’Opéra allemand de Berlin, où furent créés les plus importants de ses douze ouvrages lyriques mais également certains de ses ballets. Après Un conte prussien, Arthaus permet de découvrir 200000 Thalers (1969), son avant-dernière contribution au genre. Cet opéra en trois scènes et un épilogue se fonde sur Le Jackpot (1916), une pièce de Cholem Aleikhem (1859-1916), écrivain juif né en Ukraine et émigré à New York, connu pour Un violon sur le toit. Blacher a lui-même écrit le livret de cette comédie de mœurs moquant gentiment les travers des différents personnages-types du shtetl galicien au début du XXe siècle (le tailleur, le grand propriétaire, l’entremetteur, l’apprenti bolchevik...) et constatant que l’argent, décidément, ne fait pas le bonheur. La partition se refuse complètement à la facilité de la musique klezmer, pas même par allusions, mais tient davantage d’une conversation en musique, qui pourra sans doute lasser les non-germanistes (d’autant que le sous-titrage se limite à l’allemand et à l’anglais). Chacun pourra toutefois admirer, dans cette captation de la création, visiblement réalisée en play-back, l’artisanat impeccable et le travail de troupe du Deutsche Oper, sous la houlette de Gustav Rudolf Sellner (1905-1990), intendant général et «metteur en scène principal» de 1961 à 1972: décors et costumes aux petits oignons, personnages campés de façon truculente, notamment le tailleur et son épouse, Günter Reich (1921-1989) et Martha Mödl (1912-2001), beau plateau vocal, y compris Ernst Haefliger (1919-2007), seconds rôles soignés (102 185). SC

Une biographie de Rachmaninov qui fait l’affaire

Après avoir publié la biographie d’Emile Goué, Damien Top retrace la vie de Rachmaninov pour le même éditeur. Son existence n’est pas aussi aventureuse et tragique que celle d’autres compositeurs mais le contexte historique l’a contraint à se déplacer à plus d’une reprise. L’auteur la relate de façon suffisamment vivante, en ménageant un bon équilibre entre l’essentiel et l’anecdotique. Les principales œuvres sont présentées au fur et à mesure du récit, parfois au moyen d’exemples musicaux, mais la musique pour piano seul mérite d’être plus approfondie. Plus généralement, une contribution plus substantielle aurait permis de s’imprégner davantage de la vie et de l’œuvre de Rachmaninov mais une telle entreprise dépasse largement le cadre de cette collection. Pour découvrir ce compositeur célèbre, alors qu’une part significative de son catalogue reste peu jouée, ce petit livre richement illustré fait l’affaire (Bleu Nuit, collection «horizons», 176 pages, 20 euros). SF

La dure loi de Spohr

Avec l’édition du présent coffret qui rassemble l’intégrale de ses Concertos pour clarinette, la discographie consacrée à Louis Spohr (1784-1859) connaît une nouvelle actualité. En effet, après l’excellent enregistrement chez Alpha de ces mêmes Concertos par Paul Meyer (Must de ConcertoNet), voici un élément de comparaison qui nous vient tout droit d’Afrique du Sud puisque Maria du Toit officie actuellement comme soliste à l’Orchestre philharmonique du Cap tout en répondant à divers engagements dans plusieurs autres phalanges du même pays, mais également aux Pays-Bas. L’interprétation qu’elle nous donne ici des Concertos de Spohr est à l’évidence de très grande qualité: elle fait preuve d’une technique infaillible – les détachés dans le redoutable Rondo al Espagnol du Quatrième Concerto! – et d’une musicalité idoine comme en témoigne, entre autres exemples, le premier mouvement (Allegro moderato) du Troisième Concerto. L’orchestre, globalement dirigé avec entrain et finesse par le Néerlandais Arjan Tien (né en 1968), est également tout à fait dans son élément: on ne peut à ce titre que louer ses couleurs chatoyantes ou la finesse des bois dans l’Allegro du Deuxième Concerto. Si l’on continue néanmoins de préférer Paul Meyer, c’est peut-être en raison d’une plus grande fraîcheur et d’une spontanéité que l’on ne retrouve pas toujours ici. Mais force est de constater que cette version, qui nous permet par ailleurs de découvrir des artistes malheureusement méconnus chez nous, s’avère être bien davantage qu’un simple «second choix» (album de deux disques Brilliant Classics 94837)! SGa

Boris à la sauce Bieito

Découvrir Boris Godounov? En tout cas pas avec ce DVD qui s’adresse plutôt à ceux qui connaissent déjà bien l’opéra de Moussorgski. Cette production du Bayerische Staatsoper de Munich ne surprend pas de la part de Calixto Bieito. Comme d’habitude, le metteur en scène espagnol ne se fixe aucune limite quand il s’agit d’illustrer l’obscénité et la violence mais sa proposition présente suffisamment de sens, malgré l’actualisation de l’argument (portraits de dirigeants actuels brandis par la foule). A chacun d’y adhérer ou non, mais le spectacle présente une force de conviction incontestable, bien que Boris paraisse trop jeune et que Fiodor ressemble à une fille. Le recourt à la version originale de 1869 permet de resserrer le propos, le spectacle se déroulant d’ailleurs sans interruption. Les choristes livrent une prestation magnifique, l’orchestre, dirigé par Kent Nagano, se montre exemplaire et la distribution comporte quelques excellents acteurs-chanteurs: Alexander Tsymbalyuk (Boris), Gerhard Siegel (Chouïski), Anatoli Kotscherga (Pimène), Sergei Skorokhodov (Gregory, qui assassine Xénia et Fiodor), Vladimir Matorin (Varlaam) et Kevin Conners (l’Innocent, abattu par un enfant). Recommandé mais à ne pas mettre entre toutes les mains (Bel Air Classiques DVD BAC102 ou Blu-ray BAC402). SF

L’Enlèvement diplopique de Neuenfels

Arthaus Musik réédite L’Enlèvement au sérail mis en scène en 1998 à l’Opéra d’Etat de Stuttgart par Hans Neuenfels (né en 1941): épaississant et extrapolant le propos du guilleret Singspiel mozartien, sa conception, bien filmée par les caméras János Darvas quoique desservie par un montage un peu brutal, ne manque pas de profondeur théâtrale – le spectacle dure près de deux heures et demie – mais laisse parfois perplexe. Le ressort principal en est la doublure de chacun des cinq rôles chantés par un comédien, vêtu et coiffé à l’identique: l’intérêt est de libérer les chanteurs de l’essentiel des dialogues – substantiellement réécrits, jusqu’à avoir le dernier mot, juste avant le rideau final, sous la forme d’un poème de Mörike dit par le pacha – et de multiplier les combinaisons scéniques, cultivant volontiers la facétie et le second degré. Comme dans toute production typique du Regietheater d’outre-Rhin, l’excès, voire l’outrance, ne sont jamais loin, à l’image de ces morceaux de cadavres féminins qu’Osmin (et son double) déballent avec délectation ou de ces têtes et nourrissons au bout des piques brandies par les choristes au premier acte. Dès lors, si le serpent et la pomme offrent une allégorie presque trop transparente aux interrogations de Constance, on pourra – ou pas – se demander en revanche pourquoi il neige dans cette Turquie où, qui plus est, sonnent les douze coups de minuit, pourquoi la fosse et les musiciens remontent au niveau de la scène pour le finale de l’acte II, pourquoi les costumes télescopent les époques (gentilhomme hispanique à la Don Diego de Zorro, écuyère victorienne, habit de cour, robes de soirée, frac...) ou pourquoi Blonde et Pedrillo se costument en Papagena et Papageno dont les poussins sont terrassés par une figure mortuaire. Bref, le théâtre prend une fois de plus le pas sur la musique, et tout particulièrement le chant: même si l’on peut excuser certains accidents ou dérapages par la captation sur le vif, aucun des protagonistes ne s’impose franchement. Tant le couple «noble» formé par l’Américaine Catherine Naglestad (née en 1965) et Matthias Klink (né en 1969) que le couple «léger» constitué de l’Australienne Kate Ladner et de Heinz Göhrig (né en 1959) souffrent de prestations inégales et imprécises, sans parler de l’Osmin débraillé et insuffisant de Roland Bracht (né en 1952). A la tête d’un orchestre maison pas toujours bien joli, Lothar Zagrosek (né en 1942), alors au tout début de son mandat wurtembergeois (1997-2006), apporte à l’ensemble moins de poésie que de raideur (102 189). SC

Bernstein rend hommage à Stravinsky

Le 8 avril 1972, un concert au Royal Albert Hall rend hommage à Stravinsky, un an presque jour pour jour après son décès. Leonard Bernstein retrouve l’Orchestre symphonique de Londres, dont le directeur musical était alors son compatriote André Previn. Il existe déjà chez ICA Classics un témoignage audiovisuel un peu plus ancien de ce chef à la tête de cette formation dans Le Sacre du printemps (voir ici), mais cette archive inédite bénéficie de la couleur. Nonobstant une mise en place parfois imprécise, en particulier dans les passages lents, et quelques échanges confus entre les bois, comment résister à une interprétation aussi engagée et personnelle, énergique et expressive? Bernstein apporte néanmoins de la nuance, et même de la délicatesse, ce qui compense quelques effets contestables, comme ce ralenti dans la conclusion pour la rendre plus spectaculaire encore. Le Capriccio permet de retrouver un Michel Béroff d’à peine vingt-et-un ans, qui livre aux côtés du chef américain une interprétation distrayante, nette et vive. La Symphonie de psaumes dispense un grand moment de ferveur grâce à la direction de Bernstein, qui concilie monumentalité, simplicité et spiritualité. Malgré une image et un son de qualité moyenne, ce document comblera les fans de cette personnalité hors du commun qui s’investit ici plus que jamais (ICA Classics ICAD 5124). SF

J. Muller et W. Wolfram: un Liszt haut en couleur

On avait salué le remarquable album lisztien de Jean Muller (né en 1979) chez Fondamenta. Publié par JCH Productions et enregistré en décembre 2013, celui-ci est consacré aux Etudes d’exécution transcendante. Dominer ces dernières constitue déjà une prouesse. En livrer une interprétation présentant autant de contrastes et d’unité est le signe d’une évidente compréhension de l’univers de Liszt. On ne se situe pas exactement au même niveau que les (inapprochables?) versions de Vladimir Ovchinnikov et Claudio Arrau, voire de Georges Cziffra. Mais on entend du bien beau piano! Le disque est complété par une Méphisto-Valse maîtrisée avec panache et brio – mais sans le grain de folie démoniaque qui fait tout le prix de l’interprétation recréatrice de Vladimir Horowitz, dont le pianiste luxembourgeois reprend l’adaptation de l’arrangement de Ferruccio Busoni (JCH 2014/01). Retour, d’autre part, sur l’édition complète de la musique pour piano de Liszt par Naxos. Interprété par William Wolfram (né en 1955), le volume 36 avait été un tel choc que l’éditeur a fait parvenir à ConcertoNet les volumes 20 et 27, déjà confiés au méconnu pianiste américain. Dans ces deux disques, William Wolfram confirme qu’il a tout pour Liszt: la virtuosité et le sens des nuances, le souffle et le murmure, la puissance et la finesse. L’album consacré à des transcriptions de Donizetti (volume 27) est une superbe réussite – presqu’entièrement composé de raretés absolues – qui joue encore la Marche funèbre de «Dom Sebastien», la Valse de concert sur deux motifs de «Lucia et Parisina» ou le Spirto gentil de l’opéra «La Favorite»? – toutes très difficiles à faire vivre! Si la Marche funèbre et Cavatine de «Lucia di Lammermoor» n’est probablement pas ce que Liszt a écrit de plus inspiré, la virtuosité déployée par William Wolfram dans l’«Andante final» des Réminiscences de «Lucia» emporte tout sur son passage. On admire plus encore le fol enivrement de la «Chanson à boire» qui vient conclure les 23 minutes des Réminiscences de «Lucrezia Borgia» (8.570137). Pas avare en raretés lui non plus (Etudes en douze exercices, Morceau de salon, Ab irato), le disque consacré à certaines des Etudes de Liszt (volume 20) déçoit davantage – d’abord et avant tout en raison d’un instrument «casserole» qui empâte quelque peu «Mazeppa» et empêche «Un sospiro» de s’élever. Dommage, car le soliste tient admirablement, dans ces Trois Etudes de concert, les longueurs enchevêtrées et envoûtantes d’«Il lamento» et donne au flux de «La leggierezza» une subtile irrégularité. L’ensemble se caractérise par le sérieux plutôt que par l’exaltation, mais l’articulation n’en est pas moins souveraine dans «Gnomenreigen» ou «Waldesrauschen» (8.557014). On se prend surtout à rêver de ce qu’aurait été l’édition Naxos si elle avait été toute entière confiée à un pianiste de cette envergure (au lieu d’égrener les interprètes au risque de la déception et de l’absence d’unité). GdH

Britten célébré dans sa patrie

Sous leur propre étiquette, les Chœurs du King’s College de Cambridge consacrent un album à Britten, à l’occasion de la célébration, l’année dernière, du centenaire de la naissance du compositeur. Sous la conduite de Stephen Cleobury, ils interprètent la cantate Saint Nicolas (1948), pour laquelle ils s’associent avec le Sawston Village College Choir, le Cambridge University Musical Society, le Britten Sinfonia et le ténor Andrew Kennedy, l’Hymn to St Cecilia (1942) et Rejoice in the lamb (1943). La cohésion, la ductilité et la précision des chœurs paraissent difficiles à surpasser mais l’interprétation est tellement peaufinée qu’elle en devient lisse. La réussite de cet enregistrement au-dessus de tout soupçon repose aussi sur la beauté cristalline des voix, mises en valeur par l’acoustique de la chapelle du King’s College. Au contraire du texte des œuvres, la notice de Mervyn Cooke a été traduite en français, ce qui suggère que l’éditeur entend exporter ses productions hors des frontières britanniques. L’album comporte deux disques, l’un destiné aux lecteurs de CD, l’autre aux lecteurs de SACD, alors qu’il est possible de combiner les deux modes de lecture sur la même face (SACD et CD King’s College KGS 0003). SF

Renaud Capuçon relie Bach à Pēteris Vasks

A l’instar d’Anne-Sophie Mutter (voir ici), Renaud Capuçon fait précéder son interprétation d’un concerto contemporain des deux célèbres Concertos pour violon de Bach (BWV 1041 et 1042), dirigeant lui-même l’Orchestre de chambre d’Europe. En 2007, la violoniste allemande assura avec passion la création d’In tempus praesens, le second concerto pour violon de Sofia Goubaïdoulina, somptueuse fresque sonore qui malheureusement est restée à l’ombre de son interprétation très particulière des œuvres de Bach. Tālā Gaisma (1996-1997) de Pēteris Vasks (né en 1946), dont l’album tire son titre («Distant Light»), risque de subir un sort semblable car l’approche de Capuçon est à chaque fois trop lisse. Il dit avoir associé les deux compositeurs parce que leurs concertos ont en commun la faculté d’apaiser et de régénérer grâce à «la pureté des lignes, une simplicité apparente et des harmonies célestes» et il en accentue la paix intérieure et la beauté du son, mais non la vibrance des concertos de Bach ni les tourments et les intenses regrets de celui de Vasks. La «lumière lointaine» du compositeur letton est d’abord celle, symbolique, des étoiles inatteignables vues d’une Lettonie soviétique et l’urgence viscérale, la féroce intensité et le profond ressenti de Gidon Kremer, créateur de l’œuvre, ne trouvent pas ici leur égal. Soutenue par un orchestre au diapason, la prestation du violoniste français est lumineuse en effet, les suraigus satinés, mais, malgré une virtuosité évidente, il file les huit mouvements enchaînés avec trop peu de relief, même lors des pics agités des trois avec cadence. Son interprétation de Bach, habile et correcte, reste plutôt distante et ne délogera pas les versions de référence, d’Oistrakh à Jansen, peut-être parce que, dans son double rôle de soliste et chef, il privilégie le beau son et le phrasé mélodique sur les rythmes et l’énergie intérieure. Le manque relatif de mordant pourrait en partie relever de ses responsabilités partagées mais sa sincérité n’est pas à mettre en doute (Erato 0825646323227). CL

Deux violonistes viennois: Georg Hamann et Daniel Auner

Nés tous les deux à Vienne, Georg Hamann (né en 1960) et Beata Beck interprètent des pièces pour violon et pour alto de Schumann en retenant également deux arrangements pour violon, l’un des Romances pour hautbois (1849), l’autre de la Fantasiestücke pour clarinette (1849), ainsi que les Romances (1853) de son épouse. Le duo livre une interprétation musicalement inspirée et techniquement rigoureuse mais ce double album réalisé avec sérieux suscite moins d’enthousiasme que d’admiration (Ars Produktion ARS 38526). Daniel Auner (né en 1987) s’associe quant à lui à un pianiste britannique, Robin Green, pour les Sonates K. 377, K. 454 et K. 301 de Mozart: réalisation impeccable, d’une justesse de style irréprochable, mais ce disque de 53 minutes à peine ne possède pas suffisamment d’atouts pour se différencier. Pourquoi ne pas avoir ajouté par exemple une ou deux sonates d’un contemporain de Mozart? Le titre de l’album («Dialogue avec Mozart») y invitait pourtant (Gramola 99038). SF

Des Carmina qui ne carburent pas

Poursuivant l’édition de ses propres concerts, le Philharmonique de Londres publie des Carmina burana donnés le 6 avril 2013 au Royal Festival Hall. Si elle met certes en valeur le travail très soigné du London Philharmonic et de son Chœur, quoique parfois poussés à leurs limites, cette version, bizarrement illustrée par une image de feu d’artifice, ne convainc cependant guère. Le chef invité, Hans Graf, peine à maintenir la tension et l’élan, quand il ne s’égare pas de façon rédhibitoire dans l’alanguissement ou les effets de manche. Les solistes ne rehaussent pas l’intérêt de cette parution, moins la soprano Sarah Tynan, à la belle ligne de chant (mais forçant trop dans les aigus de «Dulcissime»), que le baryton Rodion Pogossov, pâle et raide, et le ténor Andrew Kennedy, peu à l’aise dans son «Olim lacus colueram». Bref, pour la cantate scénique d’Orff, il faut continuer à se référer par exemple à Jochum, Kegel ou Ormandy au disque et à Ozawa en vidéo (LPO 0076). SC

La rédaction de ConcertoNet

|